歩き人たかちです(@takachi_aiina)

悩みが多いアウトドアギアのひとつ「ピッケル」

◾︎ どの程度の雪山から必要?

◾︎ トレッキングポールじゃダメなの?

◾︎ リーシュやカバーは必要?代用できる?

◾︎ ピッケルが手に合わなくて痛い!

これまで自分が登った雪山で、ピッケルが絶対に必要だ、と感じた山は多くありません。

八ヶ岳ブルーの「蓼科山」

ロープを繋いで歩くような、過酷で危険度の高い雪山には行かない(やらない)し、今後もレベルを上げる予定はない。

谷川岳

私は、天気のよい日に、真っ白な森や稜線を歩ければそれで十分。その程度の雪山を楽しんでいます(天気が悪ければ行かない。ハズれることはあるけど)。

「ピッケル」は必ず持って行きますが、役割としては"杖"が基本。

トレッキングポールで問題ない山でもピッケルを選ぶのは、"両手をフリーにするのが容易だから"です。

ピッケルの基礎知識や選び方とともに、さまざまな疑問を解決できれば幸いです。

\ これまで歩いた「雪山」/

記憶のかぎりで。基本的には、八ヶ岳と群馬の山を毎年ウロウロしています。特に谷川岳は大好きで、毎年欠かさず1,2回徘徊します。

「ピッケル」って何?どんな場面で使うもの?

現在は、「夏山 = トレッキングポール」「雪山 = ピッケル」といったイメージで使い分けられていますが、トレッキングポールがなかった時代は、夏山でも"杖"として携行されていました。

シャフトが木製の、昔ながらのピッケルを夏山で使っている人を、至極稀に見かけます。

\ ピッケルの役割 /

② 雪や氷を削る

③ 滑落停止

④ 確保支点

⑤ 氷壁の登攀

⑥ グリセード・シリセードのときの補助

ピッケルの一番の役割は"バランス補助の杖"であり、雪山のレベルが上がるほど、役割が増えます。

しかし、ピッケルは使い方をしっかり身に付けないと"ただの杖"であり、滑落を停止するのは困難です。

ピッケルを購入するならば、少しでも滑落の可能性がある雪山に登るのであれば、まずは、使い方を学ぶ雪山講習に参加をすることをおすすめします。

自分は、モンベルが主催している雪山講習に参加しました。山岳ガイドグループ「イエティ」の方が講師で、木曽駒ヶ岳でみっちり講習。

滑落停止の難しさを体験した上、その日は完全なホワイトアウトで、風速15m/sほどの悪天。数メートル先も見えない、境界線がまったくわからない、という雪山の恐ろしさも知りました。

道具や技術面でおすすめ

雪山選びでおすすめ

トレッキングポールではなく「ピッケル」を使う理由

後述していますが、「ショルダータイプ」のリーシュを使うことで、使わないときは腰にぶら下げておけます。

八ヶ岳 / ロープウェイ〜天狗岳の縦走

平坦な道では手に持っているのが面倒になるし、カメラの操作に集中したいことも多い。

冬は重装備になりがちで、手袋の着脱さえ億劫。面倒くさがりなので、トレッキングポールをしまいたい、と思ったとき、瞬時にできないのは嫌だなと。

"パパッと腰に下げられる"手軽さが、自分には合っています。

ピッケルの選び方とポイント

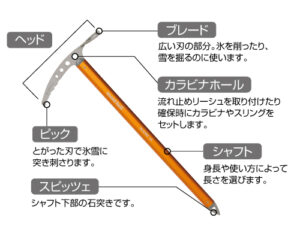

画像出典:モンベル

ピッケルの部位は大きく分けて「ヘッド」「シャフト」「スピッツェ(石突き)」。細かい名称は上記画像のとおり。

\ ピッケルの選び方 /

◾︎ 素材

◾︎ 重量

◾︎ シャフトの長さ(サイズ)

◾︎ シャフトの形状

◾︎ 握りやすさ(持ちやすさ)

規格を表す「B」と「T」

ピッケルには「B」や「T」などの表記があります。

これは、国際山岳連盟(UIAA)や欧州標準化委員会(CEN)によって定められた「規格の品質基準を満たしているもの」を表すマーク。

「B(Basic)」= 一般的な縦走を含む雪山登山。T規格に比べて比較的軽い。

「T(Technical)」= ロープを使用するような登攀要素の高い登山。B規格よりも耐久性が高くて重い。

ピッケルを確保支点として全体重、あるいはそれ以上の負担をかけるような"登攀要素"が強い場合は、強度の高い「T」を選びます。

歩く人が多い、ロープは使わない、という場合は「B」でOK。

*ピックとシャフトで規格が異なる場合もあります

素材

ピッケルの素材は大抵、「ヘッド」と「シャフト」で分かれています。

\ よく使われる素材 /

◾︎ シャフト:アルミ合金

「ヘッド」でメジャーな素材は、クロムモリブデン鋼、通称「クロモリ」と呼ばれるもの。硬い氷にも負けない強靭な素材で、「石突き(スピッツェ)」もクロモリが多い。

「シャフト」は、軽さと強度の関係から"アルミ合金"が多い。

\ ポイント /

重量

重すぎると万が一のとき俊敏に扱えず、軽すぎると強度が心配。素材(強度)と重量のバランスは重要です。ざっくり分けると

◾︎ 軽量 = 300g台

◾︎ 一般的 =400〜500g台

強度と軽さのバランスがよいモデルは、300〜400g台。

100〜200g台の超軽量なピッケルもありますが、強度的に使い方は限定されます(基本"杖")。

シャフトが空洞、石突きはシャフトを斜めにカットしただけ、などのモデルは、滑落の可能性がある山では心許ない。

シャフトの長さ(サイズ)

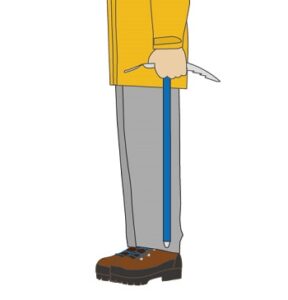

出典:モンベル

\ 雪山を始めるときの「長さ選び」の基準 /

◾︎ 腕を横に伸ばした状態でピッケルを持ち、石突きを身体側に折り返したときに脇の下を通る長さ

◾︎ 身長から100〜110cm引いた長さ (*少し短めになりやすい)

上記は、"歩行の補助(杖)として使いやすく、傾斜が強い斜面でも取り回しやすい"という、一般的なルートで使いやすいことが基準。

「これから雪山を始める」という、はじめの1本、基本的な1本、を選ぶときの目安です。

しかし、「杖メインならもう少し長い方がよい」「急斜面メインならもう少し短い方がよい」など、一番大事なことは"どのような雪山(場面)で使うか"ということ。

自分の場合、両方持つのは重いのでピッケルのみ。"くるぶしあたりの長さ"のものを使用しています。

シャフトの形状

画像出典:GRIVEL

シャフトの形状は湾曲具合に注目

まっすぐな「ストレートシャフト」と、カーブがついた「ベントシャフト」があります(カーブの具合はさまざま)。

◾︎ ベントシャフト:(カーブが強いほど)雪面に刺さりやすく、急斜面向き

滑落の危険が少ない、急斜面は一時的、などの雪山では"杖"メインなので、「ストレートシャフト」か「緩めにカーブしたベントシャフト」がおすすめ。

急傾斜でのベントシャフト

画像出典:LOST ARROW

強めにカーブした「ベントシャフト」は、アイスクライミング的な要素がある、急斜面メインのバリエーションルート用。

急傾斜で先端が雪面に向き、刺さりやすい角度になります。

また、シャフトが強くカーブしていることで、ヘッドと石突きの両方が雪面に刺さるため、滑落防止にも有効。

握りやすさ(持ちやすさ)

ピッケルを"長時間握っていられるか"は、とても大事なポイントです。

ブラックダイヤモンド「レイブンウィズグリップ」は持ちやすいように細くなっている(後述)

次項で「持ち方(握り方)」を記載していますが、下りのときは、"指の間にシャフトを挟む"ように持ちます。

この持ち方で、"手が痛くならないか"がポイント!

出典:モンベル

多くのピッケルは、握る部分がシャフトの太さになっています。

シャフトが太い、あるいは手が小さいと、短時間で指の付け根が痛くなります。

最低でも10分程度握ってみて、痛いか、痛くないか、を確認することをおすすめします。

アウトドアショップなら、スタッフの説明を聞いている間、握らせてもらうとよいです。

ピッケルの持ち方(握り方)

ピッケルは、"転倒したときにピック(ヘッドの一番尖っている部分)が雪面に刺さる"ように持ちます。

◾︎ 下り:ピックが後ろ向き

ピックが前向き(登り)

画像出典:LOST ARROW

登りでは"前に転倒する"ことが多いので、転倒したときにピックが雪面に刺さって滑落停止できるよう、前向きに持ちます。

ピックが前の握り方

画像出典:ヤマケイオンライン

ピックを前に持つときは、ヘッドの「ブレード(広い刃の部分)」を握ります。

人差し指まで握りこむと手が痛くなりやすいので、適当にぶらぶらさせるくらいがちょうどよい。

ピックが後ろ向き(下り)

出典:ロストアロー

下りでは、尻もちをつく形で"後ろに転倒する"ことが多いため、ピックを後ろ向きにします。

画像出典:ヤマケイオンライン

ピックを後ろに向ける下りでは、シャフトを人差し指と薬指の間に挟み、中指はシャフトに沿って伸ばします。

写真を撮るため手首を反転させてピックが前向きに見えますが、基本の握り方はこんな感じ。

ピッケルの「リーシュ」は必要?種類と代用品について

個人的には、ピッケルの「リーシュ」はあった方がよい、と感じます。

疲れてくるとピッケルの握り(握力)が弱くなり、落とすリスクが高くなります。特に、持ち替えるときやトラバース中は落としやすいので、リーシュを使うことをお勧めします。

ピッケルの「リーシュ」には、手首に通す「リストタイプ」と、肩からかける「ショルダータイプ」があります。

手首に通す「リストタイプ」

| メリット | デメリット | |

| リストタイプ | ◾︎ ぶら下げたままハシゴを通過できる ◾︎ ショルダーベルトがなくすっきり |

◾︎ 持ち替えるとき、いちいち手首から外す |

| ショルダータイプ | ◾︎ 持ち替えがスムーズ ◾︎ 使わないとき腰に下げておける ◾︎ 両手をフリーにできる |

◾︎ サコッシュやカメラのショルダーベルトと ごちゃごちゃしやすい |

「左右の持ち替え」と「両手をフリーにできるか」という点で、おすすめは"ショルダータイプ"。

トラバースのときは山側にピッケルを持つので、左右の持ち替えは結構頻繁に行います。リストタイプは持ち替えが面倒なので、リーシュを使わないようになりがち。

出典:モンベル

モンベル「2ウェアピッケルリーシュ」のように、リストとショルダー、どちらでも使えるモデルもあります。

もともと「リストタイプ」のリーシュが付属している場合、スリングとカラビナを使って「ショルダータイプ」にできます。

120cmのスリングを所持しているのでそれを使っていますが、半分にしてちょうどよいので、自分の場合は60cmで十分(身長、体格によって選択)。

こんな感じで使っています

ハシゴやロープなどで両手をフリーにしたいときは、カラビナにシャフトを通してぶら下げます。カラビナは、シャフトが通る大きさがおすすめ。

ピッケルの持ち運びには「カバー」を使おう!

八ヶ岳の森

ピッケルを持ち歩くときは、最低限「ヘッド」と「石突き」のカバーを使用するのがマナー。

ザックに取り付けると「石突き」が上になり、目の高さにくるのでとても危険です。

メーカーごとに専用のカバーがあるので、基本的にはそれがベスト。ほかのメーカー、モデルのものを使用する場合は要確認。

私は、「ヘッド」はブラックダイヤモンド「レイブンウィズグリップ」専用のカバー、「石突き」はモンベル「スピッツェガード」を使用しています。

両方専用にすればよかったですが、モンベルが入ったので・・・

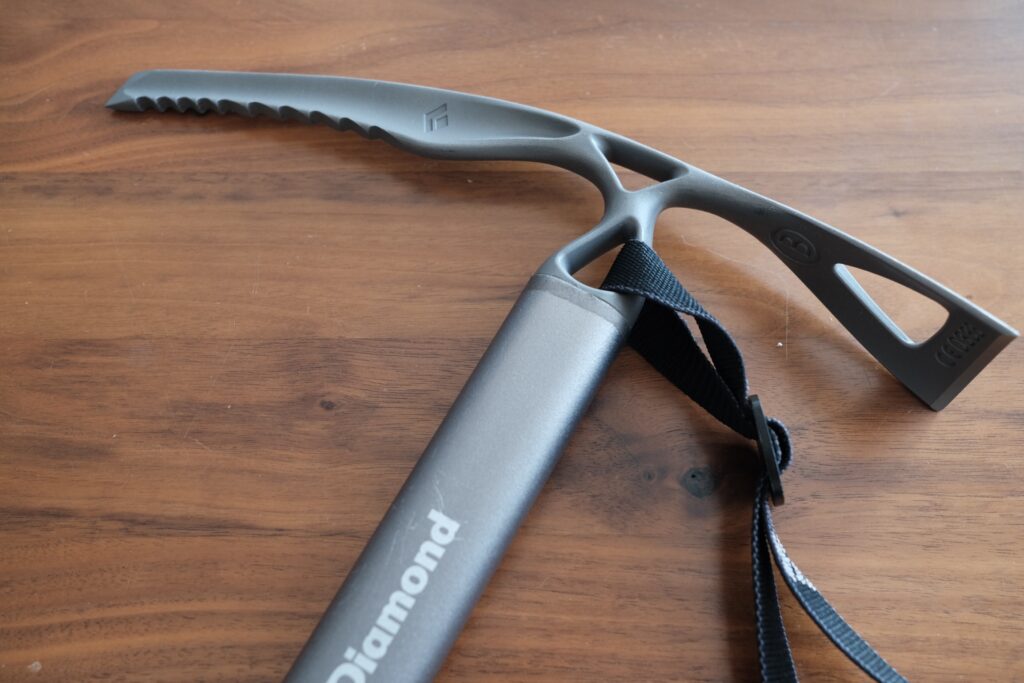

ブラックダイヤモンド「レイブンウィズグリップ」概要・使用レビュー

最短の55cmのストレートシャフトを使用

相棒のブラックダイヤモンド「レイブンウィズグリップ」(*旧モデル)

| サイズ | 55/60/65/70/75cm |

| 重量 | ◾︎ 55cm:452(486)g ◾︎ 60cm:469(503)g ◾︎ 65cm:486(520)g ◾︎ 70cm:502(536)g ◾︎ 75cm:519(553)g *カッコ内はリーシュを含めた重量 |

| *2024.11時点のモデル情報 |

サイズは55cmから5cm刻みで75cmまで。旧モデル(55cm)は、リーシュ込みの実測が513g。最新モデルは30gほど軽量化しています。

画像提供:ロストアロー / 作成:筆者

最新モデルは、ブレードや石突きの素材が「ステンレス」になり、ピックや石突きはより鋭くなりました。ホールの位置や大きさもチェンジ。

一番の特徴は、ヘッドとシャフトの接続部が細くなっており、雪山用の厚いグローブをはめた状態(3枚重ねなど)でも非常に握りやすい & 手が痛くならないこと。

"手が小さい"ためこのモデルを勧められましたが、手の大きさに関係なく"握りやすさ"を追求したモデルです。

指の間のストレスがなく、長時間使用しても痛くない。握り慣れていない初心者、はじめの1本、にはかなりおすすめ。

細くなっている分、全体的に太いシャフトのものよりは耐久性が劣ると思います。

しかし、自分がやる雪山の範囲では(杖使用が多い)問題ありません。ピッケルとしての規格・基準は満たしています。

赤岳 「文三郎尾根」/ 雪が少なく、岩と雪のミックス縦走

重量は500gあるので、もう少し軽いほうが持ちやすい、と思います。

この1本しか使っていないので気にしてはいませんが、軽量タイプと比較すると「重い」と感じます。

伯耆大山

グリップにより、ブレードで雪を削るときや、滑落停止のときに手が滑りにくい仕様。

ブレードは肉抜きされ、軽量化が図られています(最新モデルは肉抜きなし)。

肉抜きによって、雪をかき出す(掘る)ときに穴から雪が抜けやすい、ことはデメリット。たまにしか使わないので、気にしていません。

「リストタイプ」のリーシュが付属し、ループの大きさは、金色の筒状のものをスライドさせて調節可能。

北アルプス / 唐松岳

さまざまな山で使用してきましたが、握りやすさはピカイチで、非常に気に入っているピッケルです。

まとめ

木曽駒ヶ岳

種類や選び方に悩みが多い「ピッケル」。そもそもピッケル必要?と感じている人も多いと思いますが、ポールとはまた違う使いやすさもあります。

ピッケルの長さや、手が痛くならないか、に関しては実際に触らないとわからないので、後悔しないためにもアウトドアショップでの購入を強くおすすめします。

今回ご紹介した、ブラックダイヤモンド「レイブンウィズグリップ」は、初めてのピッケルには本当におすすめ!

過酷な雪山はやらない、という方は「握りやすさ重視」で試してみてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

\ 記事がお役に立ちましたら /

よろしければ、応援よろしくお願いいたします。

コメント