歩き人たかちです(@takachi_aiina)

「クローズドセル → インフレータブル(半エア)→ エア → クローズドセル」

登山用マット(スリーピングマット)は一通り使用した結果「クローズドセル」に落ち着きました。登山のスタイルや自分の性格上、クローズドセルが最適解。

寝心地、重量、準備・片付けの早さ、使い勝手・・・

重視するポイントは人それぞれ違い、どのタイプにもメリット・デメリットがあります。大雑把に分けるなら・・・

◾︎ 軽量・準備片付けが容易 → クローズドセル

私は、"軽量・準備と片付けの容易さ・ULザックとの相性"を優先していますが、エアマットの寝心地が合わなかったことが、手放した一番の理由。

今回は、一通り使用してみて感じたメリットやデメリットについてご紹介します。

\ この記事の内容 /

◾︎ スリーピングマットの選び方

◾︎ これまで使ったモデルのレビュー

◾︎ 現在使用しているモデルのレビュー

スリーピングマットの種類と特徴!それぞれのメリット・デメリット

\ 種類は主に3つ /

◾︎ インフレータブルマット

◾︎ エアマット

クローズドセルマット

「クローズドセルマット」は、ポリエチレンやEVAなど「独立気泡の発泡素材」のマット。

| メリット | ◾︎ 軽い ◾︎ 長さ、形を自由にカスタマイズできる ◾︎ パンクのリスクがない ◾︎ 耐久性◎(寿命が長い)*UL系のものは耐久性がないことも ◾︎ 準備・撤収がラク ◾︎ マットの上でバーナーを使える&熱いものを置ける&こぼしても平気 ◾︎ ロールマットは特にULザックの背面パッドとして使いやすい |

| デメリット | ◾︎ 嵩張る ◾︎ 寝心地は硬め(好きな人は好き) |

昔ながらの「銀マット」は、ペラペラの安価なマット。避難小屋や、寝具持参の山小屋などで敷かれていることもあります。好んで使っている方もいますが、薄いので寝心地は結構キツイ。

「クローズドセル」の重量は、軽量タイプで100g台。一般的なモデルは200〜300g、150cm以上のフル使用なら400〜500gほど。

長さをフルで使うなら"軽さ"の恩恵はあまり受けなくなりますが、自分の身長や体格に合わせてカット(カスタマイズ)できるのはメリット。長めで快適にするか、短めで軽量にするか、自由自在です。

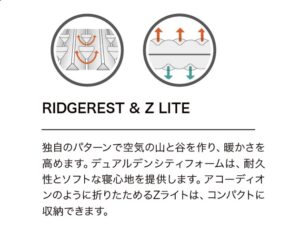

形は、パタパタ折りたたむ「蛇腹(アコーディオン型)式」と、クルクル巻く「ロール式」の2種類。

\ それぞれのメリット /

◾︎ ロール式:ザックの中に入れやすい

私は、一番最初「蛇腹式」をメインで使用していましたが、UL系のザックに変えてからは「ロール式」をメインにしています。

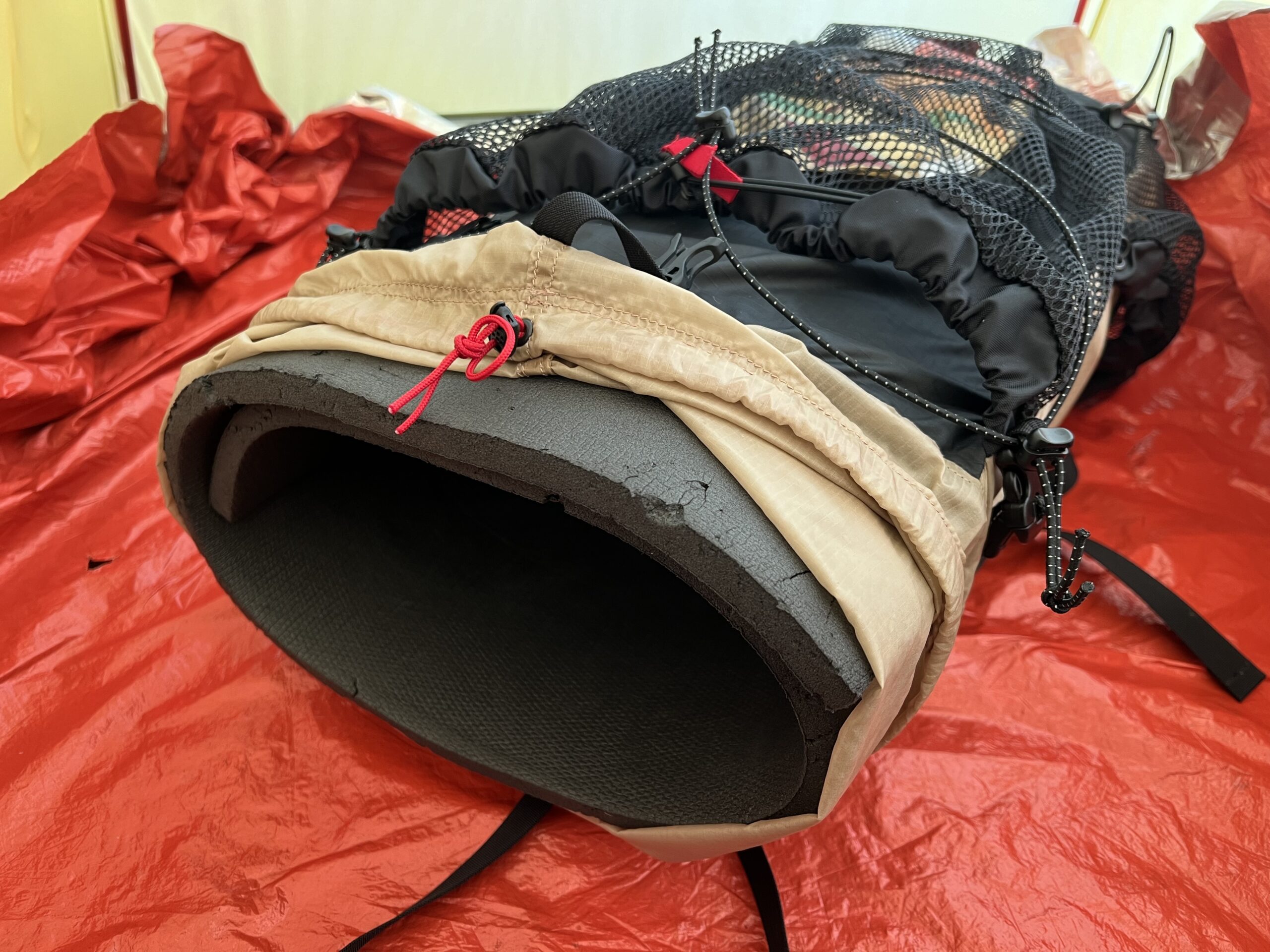

「ロール式」は"ザックの中に入れやすい & 背面パッド代わり"になるので、フレームがないザックの形も整いやすく、背面パッドとして使える分軽量になります(もともとの背面パッドを抜く)。

外付け。写真を撮るために横につけましたが、この付け方は"引っかかり"が多くなのるで、登山では基本的に縦にします。

登山 or ロングトレイル、登山道 or ロード、など状況に応じて横付け、縦付けを選択しています。

「ロール式」のデメリットは、"丸まる"こと。物を置いておけばいいので、私はあまり気にしていません。

「蛇腹式」は中に入れにくいので、基本は外付け。サッと広げて使えるので扱いはらく。

ザック内の背中側に収納すれば背面パッド代わりにもなりますが、個人的にはロールマットの方が隙間なく収納できて好きです。

エアマットなどに比べて寝心地は硬いですが、それがデメリットになるかは、人それぞれ(自分は硬めの寝心地が好き)。

個人的に「クローズドセル」の大きなメリットは、"マットの上でバーナーを使える、熱いクッカーを置いても平気、何かこぼしても大丈夫"ということ。

気を使わなくていい、雑に扱える、ことがクローズドセルの魅力です。

インフレータブルマット

画像出典:THEAMAREST

インフレータブルマットは「自動膨張式」といわれ、中にフォーム材が入っています。

バルブを開けると空気が入り、フォーム材の復元力で3分の1〜半分くらい自動で膨み、残りは自分で調整。"半エアマット"というイメージです。

| メリット | ◾︎ パンクしても最低限のクッション性がある ◾︎ 柔らかさと硬さのバランスがよい ◾︎ ザックに収納可能 |

| デメリット | ◾︎ 重い ◾︎ エアマットほどコンパクトではない ◾︎ パンクのリスクがある ◾︎ 剥離の可能性あり(寿命が短め) ◾︎ 準備・片付けが面倒 |

エアマットとの大きな違いは、フォーム材が入っていることで、"パンクしても最低限のクッション性がある"こと。

とはいえ、「これで寝るのか・・・」程度。エアマットのぺちゃんこよりはマシだけど、寝られるほどではない感じ。

フォーム材の安定感と空気の柔らかさにより、柔らかすぎず硬すぎず、寝心地のバランスが良い、と感じます。

車移動のキャンプの場合は重量を気にせず厚みのあるモデル(5cm以上)を選べるので、ラグジュアリーな寝床にできます。

しかし、登山では"重さ"がデメリットになります。インフレータブルマットは3種類の中で一番重量があるので、厚さのチョイスが重要。

パンク以外で、インフレータブルマットの大きなデメリットは"剥離"。

剥離を起こす主な原因は、口で膨らませる、使用後乾かさないまま保管、お湯をこぼした、熱い状態のクッカーを置いた、など。

口で空気を入れると、湿気により剥離を起こします。空気を入れる専用のスタッフバッグなどがあれば、それらの使用を推奨。

バルブも含めて構造が複雑な分、「クローズドセル」のような耐久性は望めません。

個人的には、"インフレータブルマットの片付けが一番面倒"だと感じました。空気をしっかり抜かないと嵩張るので、適当に終わらせると大体やり直しをくらいます。

エアマット

ニュージーランド「テ・アラロア」/ エアマットを膨らますハイカーたち

フォーム材が入っていない、空気たっぷりの「エアマット」。

| メリット | ◾︎ 軽量・コンパクト ◾︎ 厚みにより凸凹をほとんど感じない ◾︎ 軽くて保温性が高いものも多い |

| デメリット | ◾︎ パンクしたら終わり ◾︎ 音がうるさい(ものによる) ◾︎ 体重がかかる部分が凹んで痛い ◾︎ 素材によっては滑りやすい ◾︎ 準備・片付けが面倒 ◾︎ 内部構造や素材を吟味しないと寒い |

*「エアマット」は基本的に空気オンリーなので、中の構造や素材によって保温性が異なります。化繊綿やダウンを入れて保温性を高くしているモデルもあり

一番コンパクトで邪魔にならない「エアマット」。外付けのリスクが高い岩陵帯や、狭い登山道ではメリットが大きいです。

フォーム材が入っていない分厚みを出せるので(重量が大きく増えない)、登山用でも6〜10cmのものも多く、地面の凸凹をほとんど感じません。

2025年現在は、音や寒さなどのデメリットを解消し、軽くて寝心地が良いモデルがかなり多くなっているようなので、エアマットの人気は高くなっていると思います。

「軽くて寝心地がいい」と評判のNEMO「テンサーエリート」。レギュラーサイズ(183×51cm)で240g、ショートサイズ(160×51)なら215g、という脅威的な軽さ!

エアマットの懸念点は"パンク"。フォーム材がないので、パンクしたらただのグランドシート状態。河原のような石ゴロゴロの場所では特に気を遣うので、シーンや用途で選択すべきアイテム。

エアマットに挟まれている「クローズドセルマット」と比べると(だいぶカットされている)、寝心地の良さを感じる

寝心地は、モデルや厚みによって大きく変わるので、実物を見て購入した方がよいです。

個人的にエアマットを好かない理由は、"音がうるさい"こと。ロングトレイルではパンクが大きなリスクになる、準備・片付けが面倒、という理由もありますが、私の場合、音が気になって寝られない・・・

音に関しては、改善されて控えめなものもありますが、動くたびに「ギュムッギュムッ」などの軋み音して苦手。自分も寝られないし、周囲にも気を遣う。

そしてもう一点、膝立ちなどで体重が一点に集中したとき、その部分が凹んで地面の小石などに当たって「いてっ!」となるのが地味にストレスでした。

登山用スリーピングマットの選び方

スリーピングマットの種類は上記の通り。この項では、それ以外の「R値」「寝心地」「長さ・幅・形状」について。

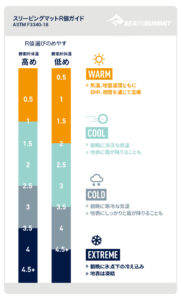

「R値」は暖かさを示すものではない

スリーピングマットは「厚い ≠ 暖かい」

\「R値」のポイント/

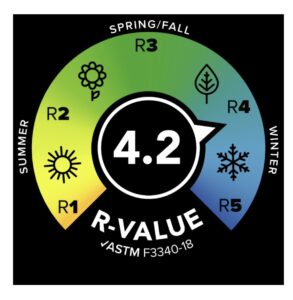

◾︎ 統一された基準の「R値」を採用していればメーカー比較可能

◾︎ 3シーズンなら「R値2〜4」が妥当

◾︎「R値」は足し算可能

スリーピングマットには、"R値"という数字が記載されています(*対応温度表記の場合もあれば、無記載の場合も)。

「R値」とは"熱抵抗値"のことで、熱に対する抵抗力がどれほどあるか、という断熱力を示す値。

目安にはなりますが、直接"暖かさ"を示すものではありません。

以前までは、メーカー独自の基準で「R値」を設定していたため、同じ「R値」でも暖かさが異なりましたが、2019年に「ASTM E3340-18」という共通の測定基準が策定され、「R値」が統一されました。

画像提供:THERMAREST / 作成:筆者

すべてのメーカーが採用しているわけではありませんが、採用しているメーカー同士なら、「R値」で大まかな比較が可能です。

\「SEA TO SUMMIT」のR値ガイド/

画像出典:SEA TO SUMMIT

\「ビッグアグネス」のR値ガイド /

画像出典:ビッグアグネス

\ 大まかにまとめた「R値」の基準 /

| R値 | 推奨季節 |

| 0〜2.0 | 夏 |

| 2.0〜4.0 | 春夏秋(3シーズン) |

| 4.0~6.0 | 冬・積雪期 |

| 6.0~ | 厳冬期・極地向け |

対応温度で記載されたほうがわかりやすいと感じますが、ざっくりと"3シーズンは2〜4、厳冬期は5〜6"という感じ。

また、"「R値」は足し算ができる"ので、厳冬期に3シーズン用のエアマットとクローズドセルを2枚使って対応する、などが可能です。

「R値2+R値3= R値5」

*重なり具合や相性などで値は多少前後します

「R値」は目安にすぎず、体感温度は人それぞれ。寒いときは"マットの上にレインウェアを敷く"などの方法で調節してください。

「寝心地」のチェックポイント

睡眠の質に関わる"寝心地"は大事なチェックポイント。特に「エママット」と「インフレータブルマット」は、店舗で実際に試したほうがよいです。

\ 購入時にチェック!/

◾︎ 石や岩などの突き上げ感

◾︎ どんな体勢でも違和感がないか

◾︎ 寝返りを打ちやすいか

◾︎ 身体が滑らないか(縦縞、横縞で変わる)

◾︎ 素材との相性(音や肌触り)

見落としがちなポイントは"身体が滑らないか"と"素材との相性"。

どちらも"素材"に関することですが、滑りやすい素材だとテント内で頻繁にズレたり、自分が滑り落ちたりして、かなりストレスになります(裏面に滑り止めがついているモデルもある)。

デザインが「縦縞」か「横縞」か、でも滑りやすさが変わるので要確認!

そして、「エア系」で気になる"音"にも注目。私は、エアマットの音にストレスを感じて手放しました。擦れる音や空気音など、実際に確認することをおすすめします。

長さ・幅・形状

「クローズドセル」のように、自由にカット(カスタマイズ)ができない「エア系」のマットは"長さ選び"が重要(幅は大体50〜60cm程度)。

◾︎ 軽量性重視 : お尻〜太ももあたりまで

睡眠の質を取るか、運搬をらくにするか。「エア系」は、購入時に決めなければならないので要吟味。

短いものは90〜100cm程度。軽量化を重視する人は最低限の長さを選び、ザックの背面パッドやザック本体で足元をカバーします。

私は身長147cmなので、クローズドセルマットを100cmにカット。90cmでもいいですが、寝心地を若干優先。エアマットは120cmを使用していました。

形状は(エア系)、長方形やマミー型、四隅がカットされたもの、肉抜きモデル、などさまざま。「肉抜きモデル」は保温性が低いこともあるので、重量と保温性のバランスを要チェック。

「手放した」登山用スリーピングマット

ノーブランドの「クローズドセル」

一番最初は、サーマレストのパチモンのような安物を購入。Amazonで2,000円くらいでした。

大きさと重量、ともに不満なく使用していましたが"へタリが早かった"。主に山岳地帯で使用していましたが、1年ほどで明らかにぺったんこに(月に5回前後の使用ペース)。

完全に「安物買いの銭失い」。評価が高いものを選びましたが、使用頻度が高いのでアウトドアメーカーのマットを買い直し。

モンベル「U.L. コンフォートシステム アルパインパッド25 120」

出典:モンベル

*2024.11時点のモデル

「寝心地がいいよ」と勧められて購入したのが、インフレータブル(半エア)式のモンベル「U.L. コンフォートシステム アルパインパッド25 120」(使用は旧モデル)。

\ 使わなくなった理由 /

◾︎ 空気を入れる・抜くが面倒

◾︎ 撤収に時間がかかる

| サイズ | 120×幅50×厚さ2.5cm (収納 ∅13×25cm) |

| 重量 | 483g (スタッフバッグ込497g) |

| R値・素材 |

◾︎ R値:3.2 *2024.11時点のモデル情報 |

「バルブを開けとけば半分くらい空気が入る」といわれましたが、実際は3分の1くらい(改良されている可能性あり)。

購入当時は、空気を入れる専用の「ポンプバッグ」がなかったので、口で一生懸命空気を入れていました。

厚みは2.5cmくらいで、フォーム材が入っているので寝心地は良かったです。長さも「90,120,150,180」と豊富。

地面の凸凹の感触は覚えていませんが、記憶にないので気にならない程度だったのかもしれません。しかし、エアマットと同じく、膝立ちすると多少痛いかも?

使わなくなった理由は、"中途半端な重量・大きさ"と"準備・片付けが面倒"だったので。

エアマットほどコンパクトではなく、クローズドセルよりも重い。ザックの中で「邪魔だ・・・」と感じ、中途半端なモデルだなと。

また、フォーム材が入っていることで空気の出し入れ、"特に抜くほうが面倒"で、撤収に時間がかかるのが嫌で使わなくなりました。

モンベル「U.L. コンフォートシステム エアパッド 120」

出典:モンベル

*2024.11時点のモデル

岩稜帯を考慮して購入したエアマット、モンベル「U.L. コンフォートシステム エアパッド 120」(使用は旧モデル)。

\ 使わなくなった理由 /

◾︎ 滑りやすい

◾︎ 膝立ちが痛い

◾︎ 撤収が面倒くさい

◾︎ 夏以外寒さを感じた

| サイズ | 長さ120×幅50×厚さ7cm (収納サイズ∅9×20cm) |

| 重量 | 367g (スタッフバッグ込376g) |

| R値・素材 |

◾︎ R値:1.4 *2024.11時点の情報 |

*エアマットは、長時間直射日光に当てると内部の空気が膨張するので、破裂しないように8~9割程度で使用。パンパンに入れると反発力で寝心地も悪いです

厚さは7cmなので、寝ているときは地面の凸凹を感じません。しかし、膝立ちなどで体重を一点にかけると、地面にゴツンと当たって痛い。

使わなくなった主な理由は、"音がうるさい・滑りやすい・撤収が面倒くさい"から。

音は「ギュムッ、ギュムッ」という感じで結構響きました。素材と衣服が擦れるカサカサ、という音も気になった。

また、素材のせいか、横縞のデザインせいか、滑りやすいと感じます。雲ノ平のテント場に16時頃到着したとき、平坦なサイトが埋まっていたため少し斜めのサイトに張ったところ、寝ているときズルズルと滑り、夜中何度も起きて真ん中に戻る、を繰り返してストレスでした。

「U.L. コンフォートシステム エアパッド」は、空気だけなので保温力が低く、寒い季節は地面の冷たさを感じます。

愛用の「クローズドセル」使用レビュー

現在使用しているクローズドセルマットは3つ。メインはロール式の2つです。

サーマレスト「Zライトソル S」

スリーピングマット一通り使用して「クローズドセル」に戻りました。はじめに購入したのは、サーマレスト「Zライトソル S」。現在はメインではないですが、目的に応じて使用。

| Zライトソル S | |

| サイズ | 51×130cm (収納サイズ:51×10×14) |

| 重量 | 290g |

| R値 | 2.0 |

| 素材 |

架橋ポリエチレン *2022.9時点のモデル |

| 特徴 | R値 | 厚さ | |

| Zライトソル | アルミ蒸着あり 蛇腹式 サイズはSとR |

2.0 春夏秋 |

2.0cm |

| Zライト | アルミ蒸着なし 蛇腹式 サイズはRのみ |

1.7 夏向け |

2.0cm |

| クラシック | アルミ蒸着なし ロール式 サイズはRとL |

2.0 春夏秋 |

1.5cm |

サーマレストは、アルミ蒸着ありの「Zライトソル」のSサイズと、アルミ蒸着なしの「リッジレストクラシック」を使用しています。

アルミ蒸着ありの「Zライトソル」は、輻射熱により「Zライト」に比べて保温性が20%高いモデルです。

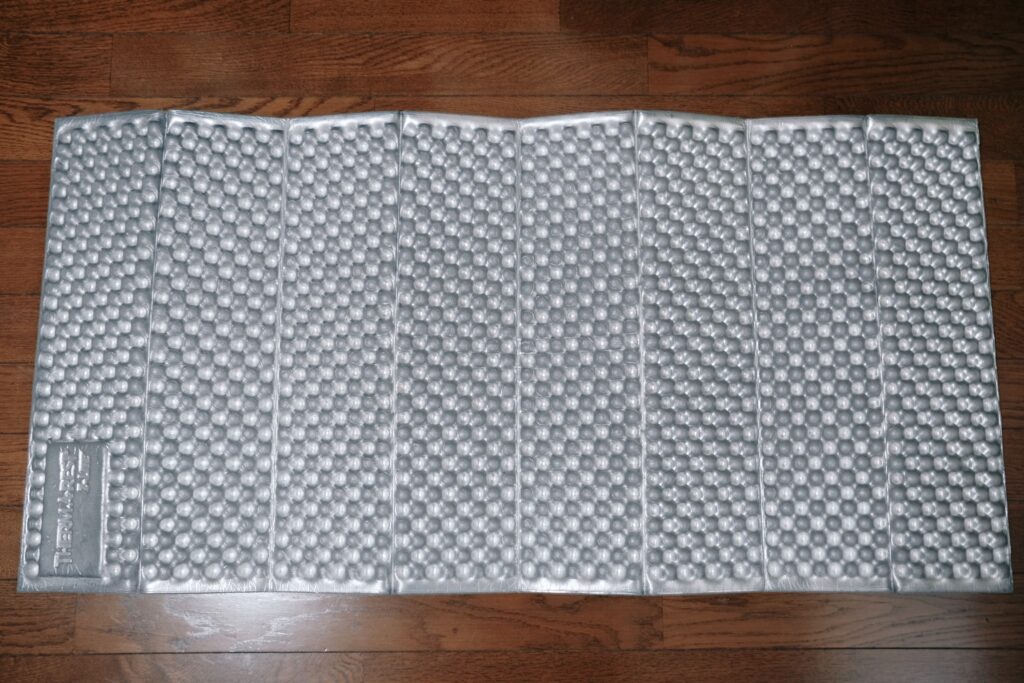

「リッジレストクラシック」はアルミ蒸着がない上に厚さが1.5cmですが、R値は「Zライトソル」と同じ2.0。

アルミ蒸着のモデルは「寒いときは銀面を上、暑いときは銀面を下」にすることで、多少の温度管理が可能です。

R値2.0は3シーズン用の基準で一番低い値ですが、12月上旬のキャンプ場(標高1000m弱、0℃前後)では1枚で事足りました(寝袋は冬用)。

画像出典:THEAMAREST

凸凹の独自パターンでマットとの接地面積を少なくし、マットからの熱伝導を少なくすることで保温性を向上。

寝心地が悪い、とは個人的に感じません。厚みは2cmあるので必要十分。埋まっている石の突き上げが多少あっても、あまり気になりません(パンクのリスクもないし)。

Sサイズですが、2列切り落として105cmで使用しています。1列約13cmで、もう1列切って90cmにしようか悩みましたが、とりあえず100cmのまま。

軽量化を図るならマミー型にしたり、四隅を切り落としたり。自由に工作できます。

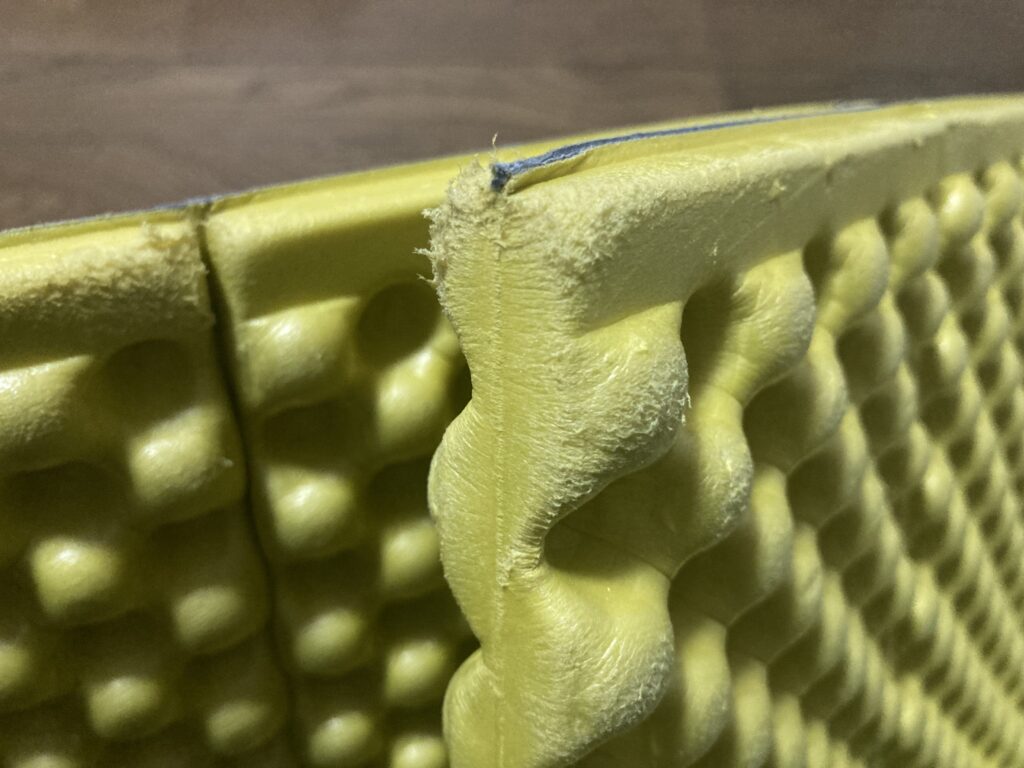

接続部は薄いですが、3〜4年くらいの使用で端の方が擦れている程度。簡単にはちぎれません。ヘタってはいますが、就寝には問題ない程度。安物のノーブランドのヘタリ具合と比べれば、耐久性は断然良い。

NEMO「スイッチバック」を使用している人も多いです。使い心地やR値はほとんど一緒で、サーマレストよりもちょっと安い。

山と道「UL Pad 15+」

「ロール式」にしようと思って購入した、山と道「UL Pad 15+」。

\ 使用した感想 /

◯ 高反発で凸凹を感じにくい

◯ 寝心地は少し硬め。個人的には好き

◯ 3シーズンの保温性も問題なし

✖︎ 引っかかりに弱く、破れ(ちぎれ)やすい

| サイズ | 重量 | |

| Sサイズ | 100×50×1.3cm | 113g |

| Lサイズ | 175×50×1.3cm | 198g |

| XLサイズ |

200×50×1.3cm |

226g |

*2022.9時点の情報

\ HP記載の特徴 /

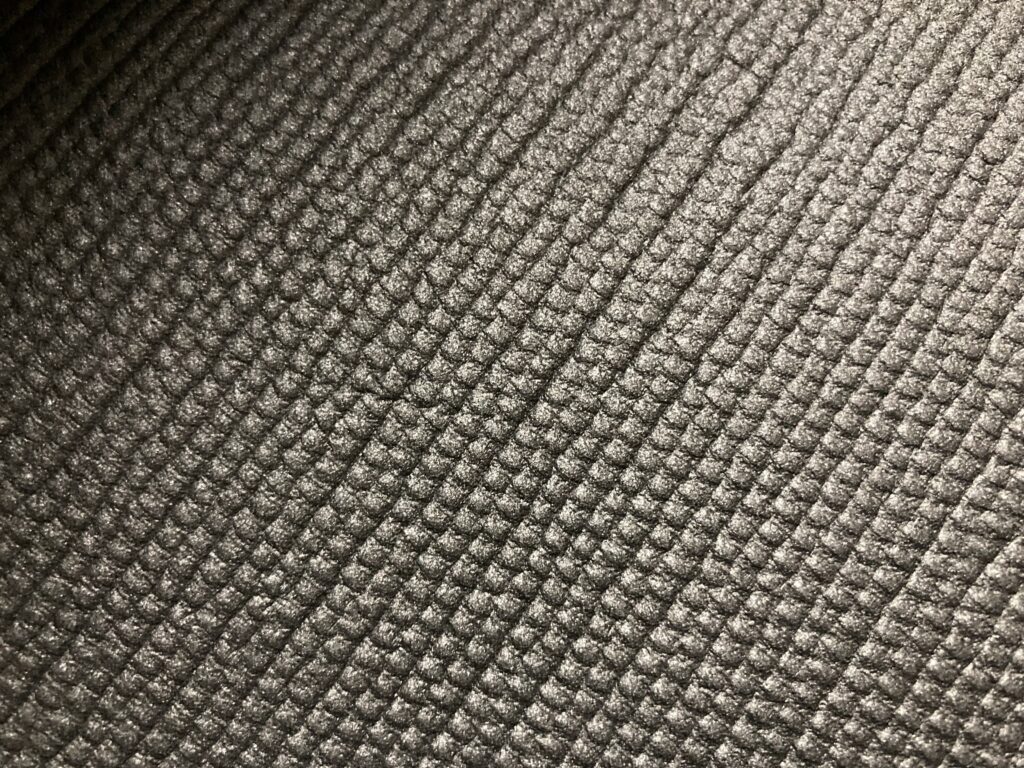

◾︎ 断熱性の高いXLPEフォーム製

◾︎ シボ加工により耐久性と断熱性が向上

◾︎ 内部に水分が浸透しない非吸水性素材

◾︎ 化学発泡剤未使用で環境に低汚染

「UL Pad 15」より0.3cm厚く、強度と耐久性、断熱性、クッション性を上げたモデル。

サーマレストより0.7cm薄いですが、特別薄いという印象はありません(3〜4年使用したサーマレストと比べているので、参考にならず・・・)。

サーマレストはカットして105cm、230g。山と道は100cm、113g。個人的には、寝心地も暖かさも大差はないと感じているので、大きな軽量化になりました。

寝心地は少し硬め。高反発素材で、サーマレストの方が柔らかいです。しかし、実際に寝てみると「まあ、ちょっと硬い?」くらいの差で、個人的には好きな硬さ。

高反発ゆえに地面の凸凹を吸収してくれるので、大きめの岩が少しでていても、不快感は特にありません。

表面には"シボ加工(熱プレス)"が施され、細かいボツボツの見た目。これにより、耐久性とクッション性がよくなり保温性が30%向上、とのこと。R値は2.0で、3シーズン使用には問題なし。

10月下旬 / 九重坊ガツルキャンプ場

単体使用で一番気温が低かったのは、10月下旬、九重の「坊ガツルキャンプ場」。3シーズンのシュラフで寝ていましたが、テント内が−5℃まで下り、寒くて目が覚めました(そこまで寒くなると思ってなかった)。

デメリットは、"破れ(ちぎれ)やすい"こと。「UL系」のマットの弱点でもありますが、枝などに引っかかるとすぐ破れ、ちぎれ、抉れが発生。

外付けだとボロボロになるので、ザックの中に入れるのがベスト。

ちなみに、"ドローコードの痕"もつきやすい。はじめは時間が経てば元に戻っていましたが、次第に戻らなくなりました。

寝心地を大きく損なわず、保温性も十分。「クローズドセル」を軽量化したい、という方にはおすすめです。

サーマレスト「リッジレストクラシック」

ロングトレイルでメイン使用している、ロール式のサーマレスト「リッジレストクラシック」。

\「山と道」との比較 /

◾︎「山と道」より重い

◾︎ 寝心地は「リッジレストクラシック」の方が好き

◾︎ パッキングでは「リッジレストクラシック」の方が収まりが良い(ザックとの相性?)

レギュラーサイズを100cmにカット

「リッジレストクラシック」の購入理由は、ニュージーランドのロングトレイルを歩くため。UL系のマットは耐久性が低いので、4ヶ月のロングトレイル用に新調しました。

「リッジレストクラシック」は、4ヶ月使用しても破れやちぎれなし。UL系と比べると耐久性の安心感が◎。

上:4ヶ月使用後 / 下:カットした部分(未使用)

カットした未使用分と比べると、多少ヘタって薄くなりました。だいぶ柔らかくなりましたが、保温性も寝心地も特に問題なく、まだまだ使えます。

カット分は座布団や背面パッドなどで使えます。子どもと山に行けるようになったら、休憩中のお昼寝マットとして使う予定。

ザックの中にパッキングしたとき、「山と道」よりも「リッジレストクラシック」の方が収まりがいいです(手持ちのUL系ザック3つとも)。

「山と道」は底部がカチッとはまらず、少し浮きがちな印象。対して「リッジレストクラシック」は、底部にカチッとはまってきまる感じ。

山と道miniに「UL Pad 15+」をパッキング

「山と道」は全体の厚みが統一されていますが、「サーマレスト」は周囲まで凸凹になっておらず、端は少し薄めですっきりしているので収まりがいいのかもしれません。

総合的には「リッジレストクラシック」がお気に入り。短めの縦走では「山と道」、ロングトレイルでは「サーマレスト」をメインに使用しています。

まとめ

クローズドセルマット→インフレータブルマット→エアマット→クローズドセルマット、と一通り使って"クローズドセルマット"に落ち着いた理由、エア系のマットを手放した理由、愛用品のレビューをご紹介しました。

寝心地、軽量コンパクト、扱いやすさ、準備・撤収作業、パンクなどのリスク、保温性、耐久性、素材、ザックとの相性・・・

睡眠に関しては個人差が大きく、山行スタイルやこだわりによって選ぶものが違ってくると思います。

私の場合、"扱いやすさ・準備と片付けがらく・パンクのリスクがない(ロングトレイルでも安心"を最優先にした結果、クローズドセルマットに戻りました。

モデルが多く、どんどん進化していく中で何を優先して選ぶか。少しでも参考になれば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

\ 記事がお役に立ちましたら /

よろしければ、応援よろしくお願いいたします。

コメント