歩き人たかちです(takachi_aiina)

居住性(快適性)と軽さ。相反する2つに対して、どこまで妥協できるか。自分にとっての"最適なバランス"はどこなのか。

テントを選ぶ上で、軽量化する上で、一番の悩みどころだと思います。

私は、テントの軽量化のためにはじめてシングルウォールテントを購入しましたが、それはそれは悩みました。

不便や不快は"慣れ"も多少ありますが、体格や睡眠、気にする事柄は人それぞれ。

軽量にしたいけど、快適性を度外視はしたくない

飯豊山縦走路 / 頼母木小屋

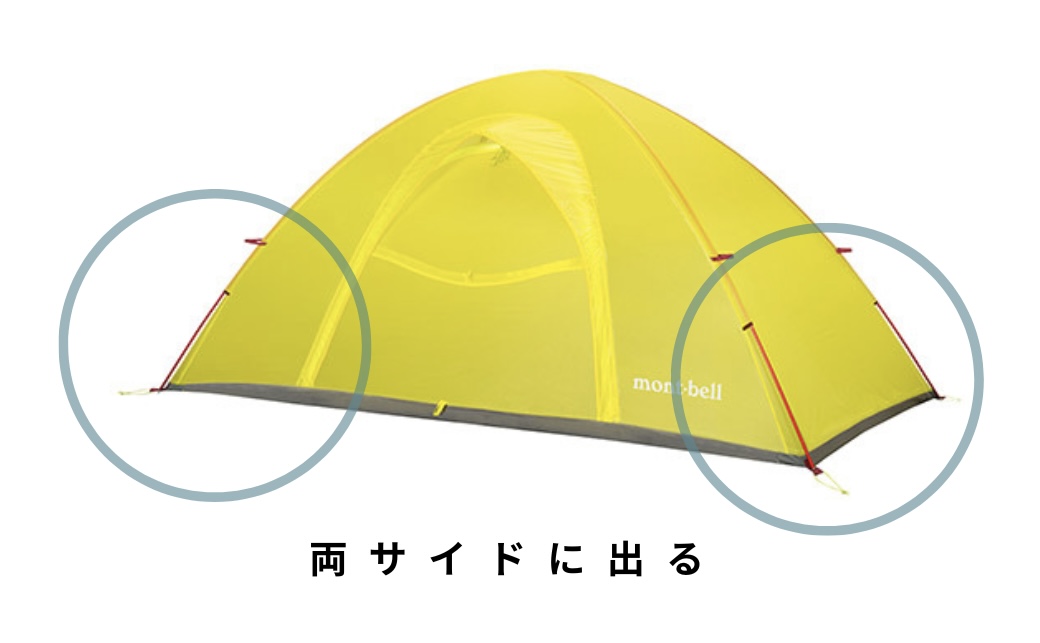

モンベル「UL ドームシェルター1型」

自分にはこれがベストだと思い、選んだシングルウォールテント。ロングトレイルや山岳環境で4年ほど使用して(更新時点)、今でもこれがベストだと感じています。

軽量性と快適性、どちらも捨てがたい、という方には、おすすめのシングルウォールテントです。

※モンベル製品としての位置付けは、「自立式のシェルター」です。テントの特徴を備えた"ツェルト"として扱われていることにご留意ください。

「ダブルウォール」から「シングルウォール」へ

私が愛用していたのは、ダブルウォールのモンベル「ステラリッジテント 1型」。

シングルウォールを購入した理由は、テントを軽くしたい、という気持ちに加え、お遍路を歩くため。

お遍路では、東屋など"ペグを打てない"場所で張ることが多いため、はじめから"自立式のシングルウォール"を検討。

ダブルウォールは、自立しても"レインフライを張る"ことが前提。コンクリートのときは、ただ被せているだけのお遍路さんもいましたが、それならわざわざ持ち歩くのは面倒だなと。

レインフライを除いてインナーテントだけ、とも考えましたが、色が白であること、雨に弱くなることを考えて却下。

テントの軽量性と快適性のバランスを考える!妥協したくないと思ったこと

\ 軽量化をする上で妥協しなかったこと /

◾︎ 立てる場所を選ばない「自立式」

◾︎ 入口の「メッシュ」がほしい

◾︎ できれば入口は「長辺側」にほしい

重量は「1kg」以下

自分の旧型の「ステラリッジテント1型」の重量は、1.2〜1.3kg。現モデルは1.14kg(どちらもスタッフバッグ除く)。

軽量化をするとき、重量を大幅に減らせるのは大型アイテム(ザック、テントなど)。

1kg前後だと大した軽量化にはならないため、微々たる軽量化になるようなモデル(980gとか)は、いったん切り捨てました。

立てる場所を選ばない「自立式」

上記で記載のとおり、「お遍路」のことを考えて"自立式"で検討。

自立式でなければ、500gを切るような、めちゃくちゃ軽いテントもたくさんあります。

しかし、非自立式は場所を選ぶ。ロングトレイルを好む自分にとっては、やはり"自立式"が合っていると思いました(特に日本のトレイルでは)。

入口の「メッシュ」がほしい

モンベル「UL ドームシェルター1型」にした"決め手"といっても過言ではない、入口のメッシュ構造。

平標山の家のテント場。樹木があると虫も多い

「蚊やブヨ対策でメッシュ(網戸)はほしい」

「虫を防ぎながら、テント内で涼しく過ごしたい」

軽量化を優先したテントは、メッシュなしのモデルもたくさんあります。しかし、"痒い虫・リスクのある虫の侵入"はやっぱり避けたい。

ブヨに顔をボコボコにされ、マダニに刺され、ニュージーランドではサンドフライの襲撃。

メッシュがあれば絶対防げるわけではありませんが、できるかぎり痒さとリスクを減らしたい。

ある程度標高のある山岳地帯では入口全開で過ごすこともできすが、標高が下がれば下がるほど、なんかいろいろいる。

虫を避けつつ、少しでも涼しくテント内で過ごすために、私にとって"メッシュ"は必須。

できれば入口は「長辺側」にほしい

「ステラリッジ1型」が短辺側の入口、ということもあり、長辺側が入口のテントに憧れていました。

| 短辺 | 長辺 | |

| メリット | ◾︎ 風の吹き込みが少なく耐風性に優れる ◾︎ 入口と全室がコンパクトで軽量 ◾︎ 狭い、細い面積でも張りやすい |

◾︎ 前室が広い ◾︎ 出入り、荷物の出し入れが容易 ◾︎ 窓が大きく、テントでくつろぎながら景色を見やすい |

| デメリット | ◾︎ 前室が小さい ◾︎ 出入り、荷物の出し入れがしづらい |

◾︎ 風の吹き込みが多く耐風性は劣る ◾︎「短辺側の入口」よりも面積が必要 |

山岳環境での使用を考えると、「短辺側の入口」の方が耐風性が強く、狭い面積にも対応しやすい。

シングルウォールの「UL ドームシェルター」はレインフライがないため、前室の大きさなどは検討外。

"耐風性"を取るか、"快適性"を取るかで、私は"快適性"を取りました。

三俣山荘のテント場より鷲羽岳を望む

あとは、長辺側の入口の方が、テントの中でまったりしながら景色を見やすい。

入口が大きいので、その分、見える景色が大きくなります。自然を楽しむ上で、この点も大事にしました。

最後は2択「モンベル」か「ヘリテイジ」か

「1kgをしっかり切る自立式のモデル」で絞っていき、最後は2択になりました。

画像出典:モンベル

① モンベル「UL ドームシェルター1型」751g

*写真、重量(スタッフバッグ除く)ともに2023年の最新モデル

画像出典:ヘリテイジ

② ヘリテイジ「クロスオーバードーム2G」630g

「クロスオーバードーム2G」と散々悩みましたが、やはり"メッシュ"が必要だと感じて、「UL ドームシェルター」を選びました。

「軽量」と「不快・リスク」を天秤にかけた結果、100gちょっとの快適性は、必要な重量だと判断しました。

「UL ドームシェルター1型」概要【モデルチェンジで変わった点】

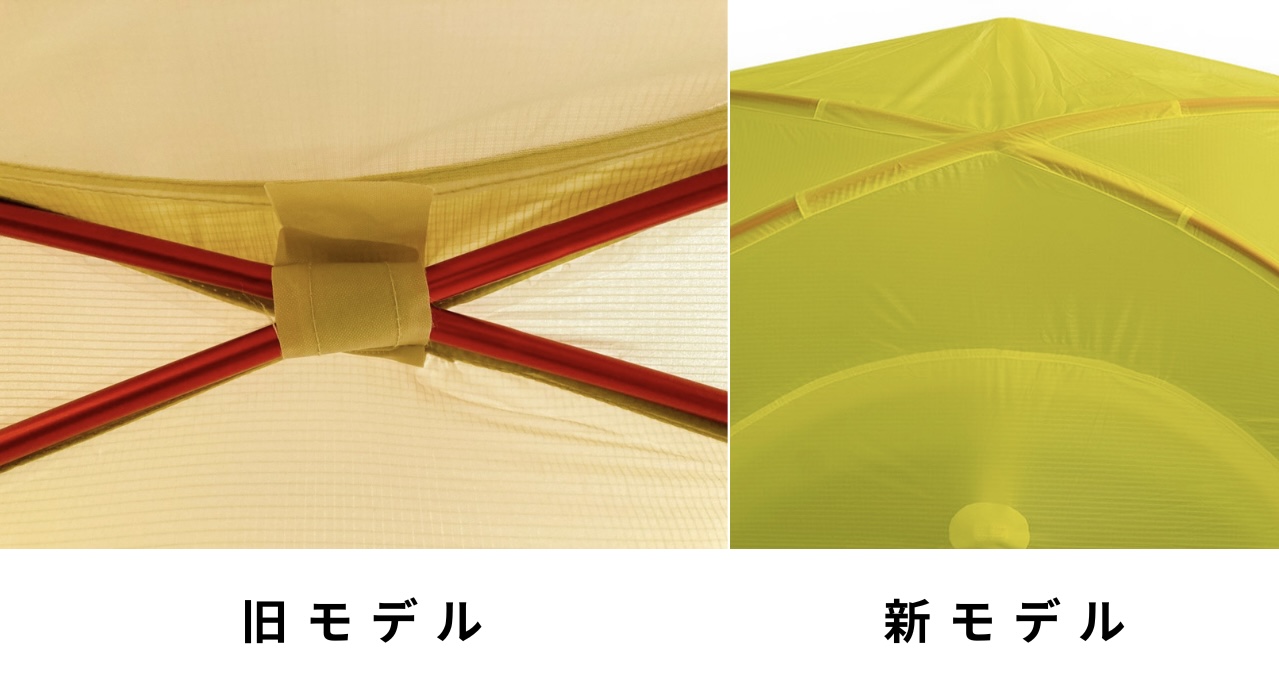

*使用している写真は旧モデルです。2023年にモデルチェンジした部分は、公式サイトの写真を引用します

モデルチェンジして設営方法が大きく変わったため、それに関しての説明は割愛します。

| 重量 | 751(785)g *()内はスタッフバッグを含めた総重量 *ペグと張り綱は別売り。重量には含まれていません |

| 素材 | ◾︎ 本体:10デニール・バリスティック エアライト® ナイロン・リップストップ( 旧モデル:15デニール) [ウレタン・コーティング、はっ水加工] ◾︎ フロア:30デニール・ナイロン・リップストップ [ウレタン・コーティング] ◾︎ ポール:アルミニウム合金(ポール径)Ø8.5m |

| 耐水圧 | ◾︎ 本体:1,000mm ( 旧モデル:600mm) ◾︎ フロア:1,500mm ( 旧モデル:1,500mm) |

| 透湿性 | なし |

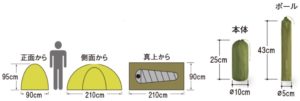

| サイズ | ◾︎ 居住空間:210 x 90 x 高さ95cm ◾︎ 収納:本体:Ø10 x 25cm / ポール:Ø5 x 43cm |

| 構成 | シェルター本体1、本体用スタッフバッグ1、 ポール2本、ポール用スタッフバッグ1 ※ペグ、張り綱は別売 |

| 2023年最新モデル |

◾︎ 本体の耐水圧が上がった

◾︎ 本体の生地が薄くなった

完全なスリーブ式になった

画像提供:モンベル

モデルチェンジをして、"完全なスリーブ式"になり、設営がらくになりました。

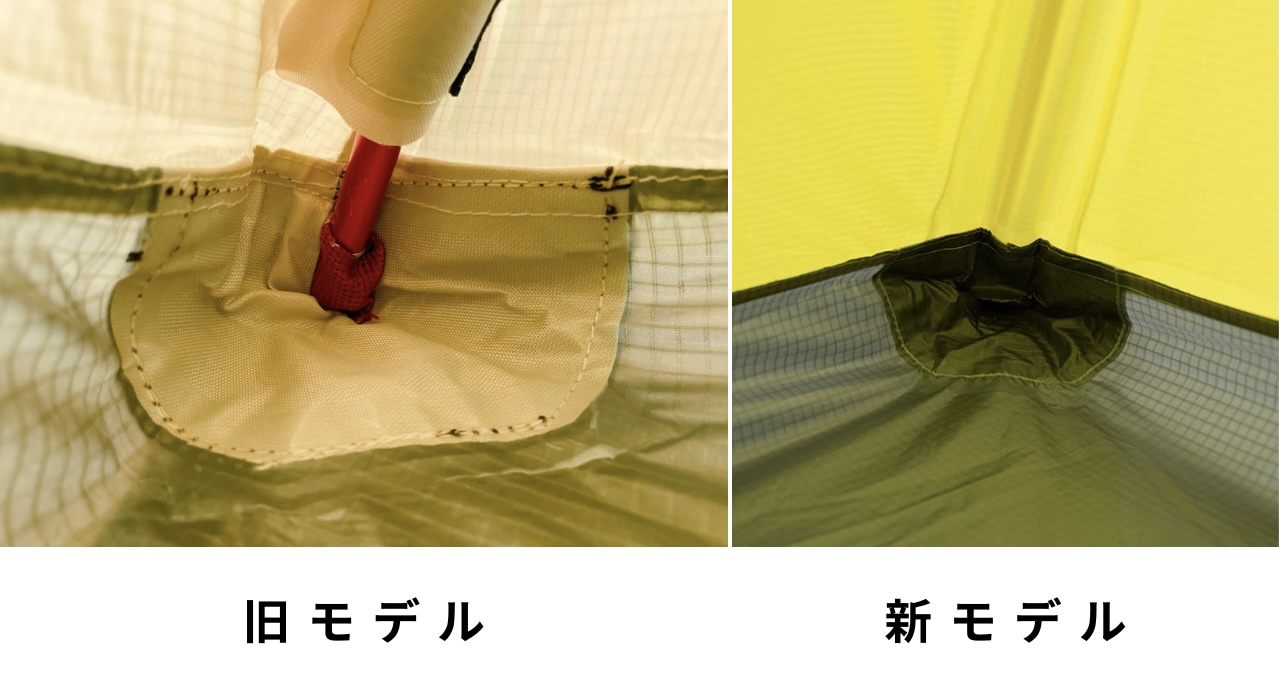

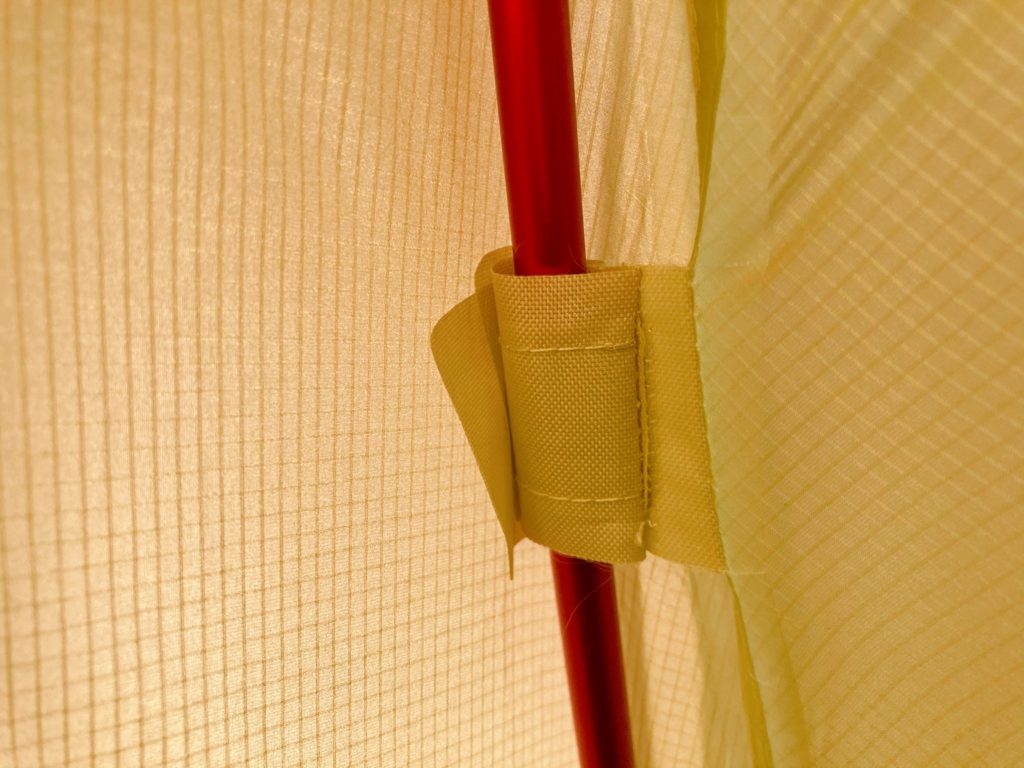

旧モデルは、ポールを差しこむ側が短いスリーブ式になっており、"テント内でベルクロで固定"という、クセのある仕様。

旧モデルは、写真のようなベルクロが全11箇所あります。これの留め外しが面倒でした。

旧モデルは、ポールの先端をセットしなければならず、これも少し面倒。

ポールと縫製が若干ズレる

スリーブ式の撤収時によくある、"スリーブ内でポールの接続部分が外れて面倒になる"という事態が起こらないことはメリットですが、設営したとき、ポールと生地の縫製のズレが生じていました(頂点もズレがち)。

たまにベルクロを留め忘れる

完全にスリーブ式になったことで、耐候性も多少なりとも上がったのではないでしょうか。使いやすくなり、設営もよりスピーディだと思います。

本体の耐水圧が上がった

本体の耐水圧が、「600mm」から「1,000mm」にパワーアップ(フロアは変わらず1,500mm)

他社のシングルウォールテントの耐水圧が1,000mm前後であるのに対し、「UL ドームシェルター」は少し低いことがデメリットでした。

一般的な傘の耐水圧が300〜500mm。1,000mmあれば、しっかりピンと張った状態で使う分には山でも安心感があります。

本体の生地が薄くなった

本体の生地は「15デニール」から「10デニール」と、少し薄くなりました。

少し軽量になった分、生地は薄くなりました。しかし、フロアの生地は30デニールを維持しています。

破れるリスクが大きいのは"フロア"ですが、テントを干すときは、枝の引っかけや石・岩との擦れにご注意を。

モデルチェンジ後も継続の仕様

旧モデルから変わらない仕様を簡単に。

広さ・大きさ

画像出典:モンベル

広さは「ステラリッジテント1型」と同じ。ポールは1本分短いです。

ペグと張綱は付属していないので、必要であれば別途購入。

3シーズンのメイン使用は「UL ドームシェルター」なので、「ステラリッジ」の張り綱を使用。しかし、たまに「ステラリッジ」を使うときは、危うく"張り綱なし"で持っていきそうになります。使い分けた方が安心です。

入口のメッシュ構造

入口の半分程度をメッシュ(網戸)にできます。めくった生地はトグルでまとめて、バタバタしない仕様。

大きめのベンチレーター

ベンチレーターは大きめのつくりで、突っ張り棒みたいなもので、設営とともに立ち上がります。反対側にも同じような大きさのベンチレーターがあり、換気は十分。

説明書にも記載されていますが、雨風が強い中で使用すると吹き込む可能性あり。

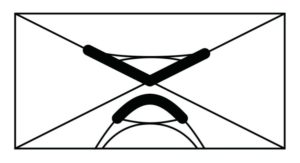

ベンチレーターの防水性は高めることを推奨

各所ベンチレーター上部は激しい雨の際に水漏れの恐れがあるとのことで、下記図の太線箇所の防水性を高めることが推奨されています(説明書記載)。

画像出典:モンベル

縫製箇所にはシームテープ処理が施されていますが、念には念を。ギアエイドの補修剤「シームグリップ」で、表側を防水処理。

「UL ドームシェルター1型」使用レビュー

\ 実測の総重量はこちら(旧モデル) /

| 各スタッフバッグ込みの重量 | |

| 本体 | 481g |

| ポール | 326g |

| ペグ(8本) | 63g ( エマージェンシーポール込70g) |

| 合計 | 877g |

大体800gくらいかな、と思っていましたが、総重量は900g弱でした。

ペグは、ゼログラム「スルーハイカー」に付属していたペグを使用。

◾︎ ザックのサイドポケットに入るサイズ感

◾︎ 入口の「メッシュ」はやはり必須

◾︎ どんなところでも設営できる安心感

◾︎ 雨使用も大きな問題はない

設営・撤収がめちゃくちゃラク

北アルプス大天井岳 / すべてがラクだと心に余裕あり

「自立式シングルウォール」のテントに共通しますが、"設営・撤収がめちゃくちゃラク"です。特に撤収。

◾︎ レインフライから張り綱を出さなくていい

◾︎ 片付ける生地が1枚でいい

疲れて頭が回っていないときは特に、張り綱をレインフライの穴に通すのを忘れたままセットしてしまい、「あああぁぁぁあ、めんどくせー!」となることも。

雨の撤収もスピーディだし、休憩中に干すのも、帰宅後に水洗いして干すのもラク。

生地が1枚というだけで、何もかもラクになりました。

ザックのサイドポケットに入るサイズ感

ザック:if you have「hug」

テントの軽量化にあたり、"ザックのサイドポケットに入れよう"と考えていました。理由は、"撤収がラクになる"から(基本的にラクにすることしか考えていない)。

if you have「hug」のサイドポケットは大きめなので、すっぽり。写真では片側にポールも入れていますが、実際は反対側にボトルとともに入れることが多いです。

テントの収納をサイドポケットにすることで、テント内で荷物を完璧にパッキングしてから外に出て、パッキングを崩すことなく撤収できます。雨の日は濡れを最低限にできるメリットも。

結露でビショビショでも、中はパックライナーで防水しているため、気にせず外にパッキング。中にパッキングする場合、ビニール袋に入れるなど気を遣うので、面倒だなと。

寒くてもギリギリまでテントの中にいられるし、外で荷物を広げる必要もない。自分にとっては、これがベストです。

*危険を伴う岩陵帯では、中にパッキングします

\「hug」のザックについてはこちら /

入口の「メッシュ」はやはり必須

風を通しながらも虫対策ができる"メッシュ"はやはり必須。

痒い虫だけでなく、テント場によってはこまかい羽虫が無数に入り込むこともあるため、不快さとストレスを考えたら必要な重量。

メッシュは残して、極端な軽量化をしないところがモンベルらしい、と感じます。虫が苦手な方にも使いやすいモデルです。

どんなところでも設営できる安心感

お遍路の一場面

「自立式はやはり強い」。非自立式のテントを使っていて思うこと。

キャンプ場やテント場なら、ペグがささらなくても石が用意されていて、大抵は立てられるようになっています。

しかし、ロングトレイルでの野宿の場合、地面がどうなっているか、石があるか、などは不明。

駐車場に転がっている程度の石では立てられないし、そもそも土ではないかもしれない。

ロングトレイルでは、やっぱり自立式がいいな、と思います(自然の中に張ることが多い海外のロングトレイルでは、非自立式でもあまり問題ない)。

雨使用も大きな問題はない

剱沢キャンプ場 / 雷雨後の夕焼け

一番強い雨は、剱沢キャンプ場での雷雨。強い雨が1〜1時間半ほど、降り続きました。

旧モデルなので耐水圧は600mmですが、浸水や雨漏りをすることはなく、特に問題なかったです。

ただ、説明書記載のとおり、ベンチレーターからの吹き込みは多少ありました。

このときは、風向き的に入口側のベンチレーターから。ベンチレーターを立ち上げる突っ張り棒の部分にレインウェアを引っかけて、雨の侵入を防いでいました。

しとしと降るような雨なら、特に吹き込みもなく使用できています。

この点は「ダブルウォール」の方が快適で安心ですが、これを理由にダブルウォールに戻ろう、と思うことは、個人的にはありません。

「UL ドームシェルター」の結露は実際どうなの?対策は?

結露はシングルウォールテントの宿命なので、割り切って使っています。

しかし、"思ったよりも結露しない"という感想。

ポタポタと雨が降るような結露を覚悟していましたが、4年使用して、まだテント内で雨は降っていません。シュラフカバーも使用していません。

使用環境は、平地のキャンプ場〜3,000mの山岳地帯、川沿い、湖畔、海岸、東屋の中などさまざま。

\「シングルウォール」の結露対策 /

◾︎ 多少風のあるところに張る

◾︎ テント内に濡れものを干さない

お遍路 / 四万十川のキャンプ場

平地で一番結露するのは「川沿い」。水辺は湿度があるので結露しやすいです(その日の寒暖差や湿度、地面の環境で変わる)。

滴るほどではありませんでしたが、壁に触れると水滴がツーっと下へ流れる程度。テント自体はびしょ濡れです。

飯豊山縦走 / 8月下旬の御西避難小屋

山岳地帯で一番結露したのは、飯豊山の「御西避難小屋」でのテント泊。

夏の終わり、日中と朝の寒暖差が大きく、めちゃくちゃ結露。ポタポタ落ちてはきませんでしたが、テントをたたんでいるとき、中の結露が集まって300mlくらいの水をバジャーッ!と出しました。そんなことになったのは、この1回だけ。

北アルプス笠ヶ岳 / 9月下旬

北アルプス笠ヶ岳のテント場。多くもなく、少なくもなく、普通の結露だった。

海辺は風があることも多いため、今までほとんど結露を経験していません。

東屋など、壁があってテント内と屋外の気温差を和らげられる場所ではほとんど結露をしません。

廃校で張らせていただいたときら、グランド側だけ薄ら結露。校舎側はほとんど結露なし。少しでも壁があると違います。

「シングルウォール」と結露はセットなので、荷物が濡れない工夫も必要です。

私は、グランドシートではなく、インナーシートを利用しているため、壁伝いで流れた水滴はインナーシートの外側へ。そのため、天井からポタポタ落ちないかぎり、荷物が濡れることはほとんどありません。

そんな使い方をしているため、結露を気にせず「シングルウォール」を使い続けています。

「UL ドームシェルター」のデメリット

モデルチェンジにより、解消されたデメリットもありますが、記載しています。

◾︎ メッシュにするためのジッパーが外側にある

◾︎ ベルクロ仕様が面倒(旧モデル)

◾︎ 生地が薄いのでポールの突き刺しに注意(旧モデル)

黄色の生地は透けやすい

笠ヶ岳の朝

生地が1枚な上、色は透けやすい"黄色"。

緑や水色、あるいは、「ヘリテイジ」のようなマッドな黄色なら透けにくいと思うのですが・・・

夜、テント内で灯りを点けているとき、朝や日中の強い太陽が当たるときは、特に透けやすい。影はがっつり見えるので、着替えなどにはご注意を。

夕方の柔らかい太陽では、壁と接触している荷物がわかる程度。

洋服の色がわかるほどではないですが、(ぼや〜っと)人がいるなー、くらいはわかります。

メッシュにするためのジッパーが外側にある

メッシュにするためのジッパーが外側にあるので、いちいち入口を開け閉めすることがデメリット。

「ステラリッジ」も同じ仕様なので慣れていますが、この一瞬の開け閉めにより虫が侵入したり。

シングルウォールなので構造上仕方ないですが(ジッパーが内側だと、メッシュが外壁になる)、ちょっとめんどくさいです。

ベルクロ仕様が面倒(旧モデル)

*現モデルは完全なスリーブ式なので関係なし

内側でポールを固定するベルクロは、全部で11箇所。

取り外しやすいように、引っ張る部分は少し長くなっています。

解放するときはラクですが、撮影時に一つひとつ巻いて留めるのは、正直めんどくさい。

生地が薄いのでポールの突き刺しに注意(旧モデル)

*モデルチェンジで設営時にポールを突き刺すリスクは改善されましたが、生地はさらに薄くなったので、破れなどには注意

インナーポール式なので、"勢いあまって生地を破る"という事例が以前のモデルではありました。

私が所有しているモデルでは、突き刺してしまいがちの隅の強度が高められるなどして、多少改善。

現モデルはインナーポール式ではないため、ポールの突き刺しによる破れのリスクはなくなりました。

しかし、生地が薄いことには変わりないし、現モデルは今までで一番薄いので(フロアではなく本体)、破れには要注意。

4年使用している現在、修理に出すほどの破れはないですが、よーく見ると、針を刺したような小さな穴あきはありました。

小さい穴は、リペアシートやシームグリップで自己修理。大きめの穴や破れ、しっかり修理したい場合はモンベルで修理ができます。

まとめ

軽さと快適さ、自分が最適だと思うバランスを考えて選んだ、モンベル「UL ドームシェルター1型」をご紹介しました。

自立式・シングルウォール・入口メッシュあり

軽量なテントがメジャーになっている中で、めちゃくちゃ軽いテントではありませんが、山岳テントとしてもある程度使える耐久性や耐候性がある、安心のモンベル製品。

*モンベル製品としては、「ツェルト」の位置付けであることをお忘れなく

◾︎ シングルウォールで軽くしたい

◾︎ 虫の侵入・不快さは防ぎたい

快適性を妥協しすぎていない、自立式のテントをお探しの方にはおすすめです。

モデルチェンジをして少しクセのある設営方法が解消され、使いやすくなっているはず!

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

\ 記事がお役に立ちましたら /

よろしければ、応援よろしくお願い致します

コメント