2022.11.7

歩き人たかちです(@takachi_aiina)

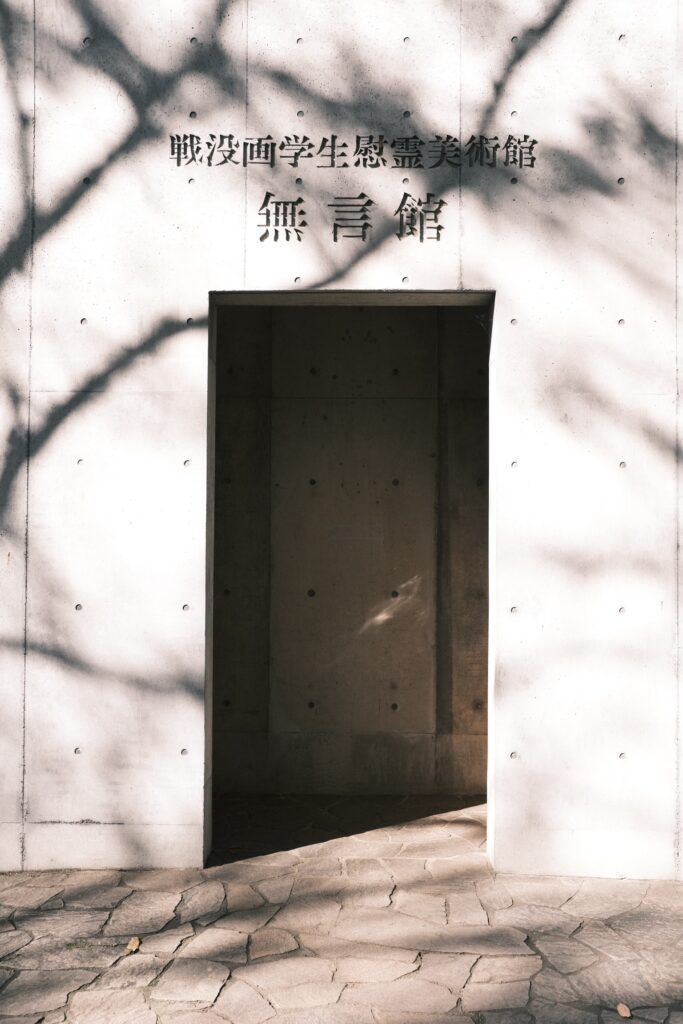

奥秩父の縦走と合わせて、長野県上田市にある戦没画学生慰霊美術館「無言館」に訪れました。

1997年に開館した美術館ですが、このような美術館があったことを知らず。24時間テレビのドラマで劇団ひとりさんが脚本・監督を務め、それをきっかけに無言館を知りました。

劇団ひとりさんの初脚本「浅草キッド」も面白かったですが、「無言館」もとてもいいドラマでした。

2日目:毛木平-甲武信ヶ岳

3日目:甲武信ヶ岳-金峰山

4日目:金峰山-瑞牆山

「無言館」公共交通機関へのアクセス

無言館は、上田電鉄別所線「塩田町駅」から徒歩30分。または「下之郷駅」からシャトルバス(4月1日〜11月30日)が運行しています。

その他アクセス方法や、バスの時刻表などは「無言館」のHPでご確認ください。

\ 自分の東京からのアクセス方法 /

新宿(7:10)-東部湯の丸SA(10:40)

*最寄りの「田中駅」まで2.8km徒歩

② しなの鉄道線

田中駅(11:49)-上田駅(11:59)

③ 上田電鉄別所線

上田駅(12:10)-下之郷駅(12:25)

④ 信州上田レイライン線(バス)

下之郷駅(12:30)-無言館(12:41)

節約で新幹線ではなくバス旅で。上田駅を通過するバスは池袋駅か下落合駅からの出発で、通勤ラッシュを避けるため新宿から長野行の高速バスを選び途中下車(バスタが便利なので)。

降車した「東部湯の丸SA」から最寄り駅の「田中駅」までは徒歩で約30分。「軽井沢駅」での降車も考えましたが、電車の時刻まで時間があったので散歩がてら歩きました。

戦没画学生慰霊美術館「無言館」へ

「東部湯の丸SA」には、駅弁の"峠の釜飯"で有名な「荻野屋」があります。

迷いましたが、峠の釜飯おにぎり(鳥ごぼう)と、峠の釜飯パン(ごぼうパン)を買ってぷらぷら歩きながらお腹を満たすことに。

最寄り駅の「田中駅」までは2.8km、約30分。日影のない、開けた緩やかな下り坂をのんびり歩く。

「上田駅」から上田電鉄別所線に乗り換えて「下之郷駅」へ。赤と白のお洒落な駅。

ここから「別所温泉行」のバスに乗車。5,6人くらい乗りましたが、全員「無言館」でした。

無言館のバス停は「山王山公園」の前にあります。町を見下ろせる、眺めがいい素敵な公園。遊具やピクニックテーブルがいくつかあり、とても気持ちがいい場所。

画像出典:無言館

公園から「第二展示館」の前を通り、本館の「無言館」に続く坂を登ります。山王山公園から無言館までは400m弱。

広葉樹林の中に静かに佇む、打ちっぱなしのコンクリートの建物。コンクリートですが、この建物はここの自然に妙に溶け込んでいました。

無言館は、戦死した画学生の作品を展示している美術館。館長である窪島誠一郎さんが、遺族の方から一点一点預かった作品は100点以上。

入館料は出口で支払うので、入口からそっと入りそのまま鑑賞。

平日でしたが思っていた以上に人が多く、しかし、中はとても静かでした。歩く音さえ気を遣うような、美術館本来の空気があります。

描く対象は人それぞれですが、多かったのは故郷や愛する人の絵。戦争を知らない自分にはその時の心情をリアルに理解することはできませんが、最後になるかもしれないキャンバスに、心で力強く描いたということがひしひしと伝わってきたような気がします。

美術館には、名の知れた人の絵を見るために訪れることがほとんどなので、その人のイメージを無意識に絵の中に感じていると思います。

しかし、ここにあるのは"無名の画学生"のもの。誰なのか、どんな人なのかという情報は、絵の横にある数行の紹介文のみ。

無名だからこそまっさらな気持ちで鑑賞することができ、それがとてもよかった。何を考えてこの絵を描いたのだろうか、この風景のどこか好きだったのか、など知らない人の思いに寄り添いながら夢中で鑑賞。

アートは下手、上手いの世界ではないけれど、「絵が好き」「描きたい!」という魂が時代を超えて現代を生きる自分にも伝わってきました。有名、無名ではなく、その作品がどれほど人の心を打つか。

館長である窪島さんの挨拶にあった「絵筆を銃に替えて生きねばならなかったかれらの無念」という言葉が、ずっしりと重かった。

心から好きなものを奪われる、一生触れることができないかもしれない、という心境はどれほど辛いことか。今の自分からアウトドアを奪われたら、生きる希望を失くしてしまう。

感銘を受けるとは違う、今まで訪れた美術館では感じられなかったものに触れました。ただただ、本当に絵が好きな人たちの、心で描いた作品の魂を見せてもらいました。

無言館の前には「記憶のパレット」と名付けられた慰霊碑があります。黒御影石の大きな石碑で、戦時中の東京美術学校の授業風景と、日中戦争・太平洋戦争で亡くなった403名の画学生名が刻まれています。

2005年、このパレットに赤いペンキがかけられるという事件があったそうです。恨みなのか、嫉妬なのか、意図はわかりませんが、山や海にゴミを捨てる人がいるように、このような人が世の中に一定数いると思うと悲しくなりますね。

窪島さんは当時、「無言館について様々な考え方やとらえ方があるのは当然だが、それをこうした手段でしか表現できないとしたら、あまりに悲しいことです」と語ったそうです。

第二展示館の「傷ついた画布のドーム」へ

こちらは入口に扉はなく、本館に比べるとフランクな雰囲気。それ故に、外の音(話し声)が少し気になりました。

本館を出たとき、ちょうど入れ替わるように課外授業の高校生らしき女の子の集団が入っていきました。「第二展示館」を見ていると外が騒がしくなり、集団の子たちがバラバラと入館。

残念ながら、とてもうるさかった。真面目に見ている子は少なく、全く関係がないお喋りをしながらただ絵の前にいたり、「最短で出よう〜」と言って何を見るわけでもなくウロウロしていたり。

本館はとても厳しく、話し声とかスマホの音に対して管理人さんが注意していました。しかし、こちらは出口の扉を出たところに受付があり、多少うるさくても管理人さんが登場することはありませんでした。

どうせなら、こちらも本館のような雰囲気にしてほしいなと。本館ほど集中して見ることはできませんでしたが、第二展示館も見応えがあり、とてもよかったです。

静かに鑑賞したい方は、平日の早い時間がいいかもしれません。

展示室の出口は「オリーブの読書館」に繋がっています。美術書などを中心に多くの本がありました。椅子と机があり、その場で閲覧可能。外から直接入ることができ、こちらは無料で閲覧できます。

前庭にある「絵筆の椅子」。現在活躍している画家の方や美術学校の方の絵筆が埋め込まれています。

右上には赤いペンキ(色褪せてちょっとピンク気味)がベシャッとあり、血を表現しているのかな?と思いましたが、これは、本館前の記憶のパレットに赤いペンキがかけられた事件を復元したもの。

「無言館」が多様な意見、見方の中にある美術館であることを忘れないためとのこと。

画家は愛するものしか描けない

相手と戦い 相手を憎んでいたら

画家は絵を描けない

一枚の絵を守ることは

「愛」と「平和」を守るということ

このような言葉もありました。

太平洋戦争末期の激戦地となった沖縄県糸満市・摩文仁の丘から運ばれてきた石が敷き詰められています。

自分の祖父と祖母は戦争経験者。祖父は2人とも、私が1歳のときに亡くなったので記憶はありませんが、両人とも心臓が弱く戦地に赴くことはなかったそうです。祖母からは戦争の話を聞きましたが、その恐ろしさを身体で知ることはできません。

だからこそ、話を聞いたり、残されたものを見て"感じる"ことはとても大切。身内に戦争を生き抜いた人がいたため、高校の修学旅行で鹿児島県の「知覧特攻平和館」を訪れ、戦争の話を聞いたときも自然と重ね合わせていました。

広島県の原爆資料館に訪れたときは、友人は耐えられなくなり途中退室。現在はリニューアルして以前より見やすくなっていますが、新しい資料館よりも旧資料館の方が脳裏に残っています。理解するには、ある程度のショックも必要なのかな。

"絵を通じて戦争を知る"ということが新鮮で、特別な説明がないからこそ、静かに訴えてくるものがありました。

何かを感じると、それは強い記憶として残ります。言葉にする必要はなく、頭と心の片隅にそっと置いておけばいい。「無言館」という言葉の意味はたくさんあると思いますが、この名がとてもしっくりくる美術館でした。

無言館の近くには「KAITA EPITGPH 残照館(旧信濃デッサン館)」があり、こちらも無言館が運営しています。

開館が土・日・月のみですが、併設されている「豆cafe enjyu」がとても素敵(営業は美術館と同じ、期間営業)。午前中に無言館を見て、午後はカフェでのんびりするのもいいなと思いました。

お昼頃は数人の大人が静かに座っていただけの山王山公園には、子どもたちの元気な声が響いていました。

「そろそろ帰るよ〜」「まだ帰らなーい!」という親子のやりとりが何度となく繰り返される。平和だなあ。

甲武信ヶ岳「毛木平登山口」の前泊で上田市を散策

15:32発のバスに乗り、上田駅へ戻りました。近くのホテルの素泊まり¥5,000で、地域クーポン券を3,000円分いただきました。

明日からの奥秩父縦走のために珈琲豆を調達。上田駅周辺にはカフェや喫茶店が多くあります。訪れたのは「VACILANDO COFFEE」。

店主の柔らかくて優しい雰囲気をそのままお店にしたような、入っただけで居心地のいいカフェ。ちょうどブレンドが切れているとのことで、その場で焙煎してくださいました。

時間も時間で珈琲豆を買っただけですが、パンやスコーンも美味しそうで、また上田に訪れたときはゆっくりしたい。

地域クーポン券を使って食料調達へ。大きなスーパー「ツルヤ」へ行きました。2,000円分を使って2泊3日分の食料と行動食。ツルヤに併設した「お菓子処花岡」で、地元の銘菓もゲット。

帰り道、行きで見かけた「富士アイス」に寄り道。大きなガラス窓の中で手際よく焼かれている"じまん焼き"を無視することは不可能。

あんことカスタードの2種類で、1個90円。夕食がまだなので、悩みに悩んでカスタードを1つ。クリームたっぷり、皮はもちもち、めちゃくちゃ美味しい!あんこも食べれば良かったか。

商店街をふら〜っと歩いている人や帰宅途中の人、みんなが吸い寄せられるように富士山アイスに立ち寄っていました。じまん焼きを片手に帰ったり、家族へのお土産だったり、この街に愛されていることが一目でわかる。家の近くに欲しい。

残りの1,000円分のクーポン券を使い、駅前にある「よろづや」でくるみ蕎麦をいただきました。駅の周辺にお蕎麦屋さんは何軒かありましたが、営業時間が短いお店が多くこちらに。

上田駅周辺にはいろいろなお店があり、短い時間でしたが充実した街歩きでした。上田城や千曲川が近くにあり、山が綺麗に見える。とてもいい場所です。

明日は始発の電車で「信濃川上駅」へ向かい、甲武信ヶ岳の毛木平登山口に一番近いバス停「梓山」から歩き始めます。甲武信ヶ岳から瑞牆山まで、晩秋の奥秩父主脈縦走!

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

\ 記事がお役に立ちましたら /

よろしければ、応援よろしくお願いいたします。

コメント

上田盆地はお気に入りの場所で、私も何度か信濃デッサン館を訪れました。早逝した画家たちの素描が多く展示されていて、村山槐多の「尿する裸僧」などエゴン・シーレを思わせるような、少しグロテスクとも言える当時は広く認められなかった画家の絵画が展示されていました。前山寺の境内と言うか隣りにあって、かなり前、窪島さんが年齢や経営上の問題からデッサン館を閉館、所有する作品は県に寄付する方向、とか新聞に載りましたが、無言館という形で再出発されたのでしょうか。地図を見ると前山寺の北に離れているよう。窪島さんは水上勉の隠し子とかで、自らの著書で苦悩を語っていますね。

塩田平は信州の鎌倉とも言われ、塔を持つお寺が幾つもあって、私も前山寺、安楽寺などを廻りました。泊りは別所温泉でなく田沢温泉。藤村ゆかりの木造三階建ての超古風宿。昔はとても安く三部屋続きの贅沢な部屋に泊まれました。あくる日、宿の前に停めた白いパジェロが硫黄泉の蒸気を浴びて変色していたのには焦りました。帰宅してからコンパウンド入りのワックスで必死で磨きました。

佐久、小諸、上田、またそちこち廻ってみたい。