歩き人たかちです(@takachi_aiina)

私は、レインウェアが嫌いです。正確には、日本の山で着るレインウェアが嫌いです。

山岳環境が厳しく、高温多湿でレインウェアが不快な日本だからこそ、軽さ・耐久性・透湿性・耐水圧・・・山行スタイルに合わせ、"自分にとってバランスのよいモデル"を探すしかない。

そのためは、「レインウェアの仕組み + 自分の体質」を知る必要があります。

代謝のよい自分の答えは、"ピットジップが快適"でした。

今回は、普段使用している、モンベル「トレントフライヤージャケット」と「バーサライトパンツ」をご紹介します。

レインウェアの理解を深めるには、「山と道JOURNALS」に掲載されている、10編にわたるレインウェアの特集がおすすめ。超マニアックな内容もありますが、めちゃくちゃ勉強になります。

レインウェアの言葉と機能

撥水性、防水性、耐水圧、透湿性、2レイヤー、3レイヤー・・・レインウェアにまつわる言葉は多くあるので、よく使うもの、間違えやすいものを中心に解説します。

「撥水性」と「防水性」

混同されがちNo.1の「撥水性」と「防水性」。似たような言葉ですが、"水が浸透するか、しないか"という大きな違いがあります。

防水性:水が浸透しない = 防水

撥 水 性

ーーーーーーーーーーーーー

「撥水」は"水を弾く"機能のこと。「弾く」であり、「防ぐ」ではありません。生地の表面に撥水加工を施して水を弾き、汚れを付きにくくします。

撥水加工は、"一時的な濡れ"を防いでくれます。しかし、小雨でも長時間使用したり、雨が強い場合はキャパオーバー。水が生地に浸透して濡れます。

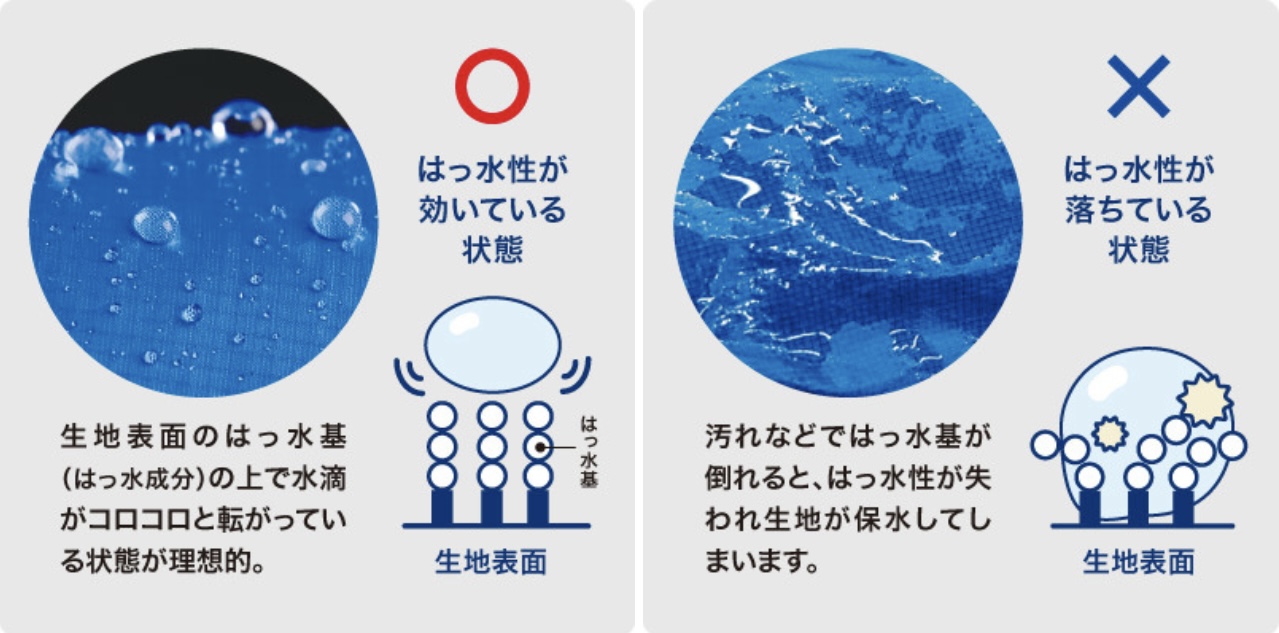

画像提供:モンベル / 制作:筆者

撥水加工は、生地の表面に"微細な毛(柱)"を付着させます(通称「はっ水基」)。イメージとしては、葉っぱの表面や裏面にある産毛。

はっ水基が水の粒子や汚れをポンポン弾き、生地に触れさせない仕組みです。

防 水 性

ーーーーーーーーーーーーーー

「防水」は"水の侵入を防ぐ"こと。水を通さない生地(メンブレン)を使用し、衣類の内側が濡れることを防ぎます。

一般的には、表地の下に「メンブレン」を追加。表地は、防水ではないため雨に当たれば保水します。その表地を保水しないようにするものが「撥水」の機能。

後述しますが、レインウェアで重要な"透湿性"は、「撥水」の機能なしには成り立ちません。レインウェアには「撥水」と「防水」、どちらも必要な機能です。

耐水圧

「耐水圧」とは、"生地がどの程度の水圧に耐えられるか"を表す数値。

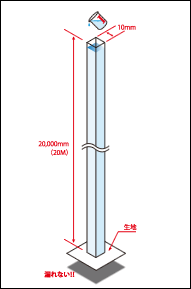

画像出典:V&A JAPAN

レインウェアには、「耐水圧〇〇mm」という表記があります。これは、防水生地の上に1cm四方の筒を乗せ何mmの高さまで水が沁み込まないか、を基準にした数値です。

「耐水圧20,000mm」の場合、「1cmあたり20,000mm = 20m(の高さ)」の水圧まで耐えられる、ということ。

登山用のレインウェアでは"20,000mm以上"が一つの目安で、それ以上の数値が好ましいです。

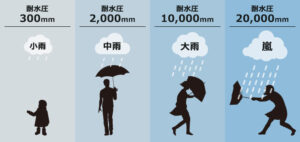

画像出典:ユニフォームネクスト

\ 耐水圧の一般的な基準 /

◾︎ 2,000mm = 中雨

◾︎ 10,000mm = 大雨

◾︎ 20,000mm = 台風や嵐(★登山の推奨数値)

ーーーーーーーー

◾︎ 折り畳み傘 = 300〜500mm

◾︎ テントのレインフライ = 1,500〜3,000mm

◾︎ テントのフロア(底面) = 1,500〜3,000mm

ーーーーーーーー

◾︎ 座ったとき = 3,000mm程度

◾︎ 膝立ち = 7,000〜10,000mm

傘やレインフライの耐水圧は低めですが、これらは"生地をピンッ!と張ることで水を受け流す"ので、高い数値は必要ありません。

テントのフロアは1,500〜3,000mmのものが多く、座っているときに3,000mm程度の水圧がかかることを考えると、雨の強さによってギリギリ耐えるか、浸水するか。

そのため、インナーシーツやグランドシートでの対策が必要です。

衣類の場合、生地の窪みに水が溜まる、濡れた岩などの上に座る・膝をつく、ザックで肩の部分が常時圧迫される・・・と、状況はさまざま。

荷物を背負わず、ただ着るだけなら低い耐水圧でも問題ないですが、アウトドアではあらゆる状況を考慮して、高い数値が求められます。

透湿性

透湿性は"蒸れを逃す"機能。「蒸れ」は身体の「濡れ」に繋がるので、透湿性はとても大事。

特に、高温多湿な日本では、優れた「透湿性」が求められています。

透湿性の表記は、"24時間で1平方メートルあたりどの程度の重さ(g)の蒸気を通すか"を測った数値。

↓

24時間で35,000g(35L)

↓

1時間で1,500g(1.5L)

「35,000g / ㎡・24hrs」という表記なら、1時間で1.5L程度の蒸気を外へ出す、スペックがあることになります。

夏場の激しい運動で出る汗の量(平均値)は、"1時間で1,000g(1L)程度"といわれます。

したがって、透湿性が24,000mm以上あれば、数値上は問題ない。

しかし、登山では汗の量が一定ではなく、代謝は個人差が大きい。数値だけでの判断は難しいです。

3レイヤー・2レイヤー

メンブレン(防水生地)に貼り合わされている生地の枚数によって、3レイヤー(3層) 、2レイヤー(2層)などに分類されます。

3レイヤーの生地

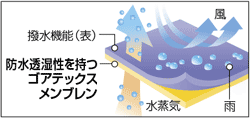

画像出典:モンベル

3レイヤー = 表地+メンブレン+裏地

2レイヤーの生地

画像出典:モンベル

2レイヤー = 表地+メンブレン

2レイヤーの場合、裏地がないためメンブレンが直接肌に触れます。メンブレンの保護や、ペタつく感触をなくすためにメッシュ生地になっているモデルも。

一見3レイヤーのようですが、メンブレンと貼り合わされていない"ため、層の数には含めません。

また、「2.5レイヤー」も存在します。これは、メンブレンにドットプリントを施し、生地表面に凸凹をつけて肌離れをよくしたもの。ドットの隙間はメンブレンがむき出しなので、「2.5レイヤー」という中途半端な位置づけ。

生地の層が少ないほど「透湿性」はよくなる傾向(一概にはいえないが)ですが、裏地をなくすことで別の問題も出てきます(後述)。レインウェアの"裏地"は重要な存在でもあるため、さまざまな技巧が凝らされています。

「疎水性」と「親水性」

レインウェアの生地には「疎水性」と「親水性」の2種類があり、"透湿のメカニズム"が異なります。

◾︎ 親水性の生地:孔がないため、蒸気をメンブレンに保水して気化させる

しかし、無記載のことも多いため、どちらなのかわからない場合がほとんど。

少し特殊な「親水性」について言及すると、親水性は文字通り"水と親しくする"意味合いで、水蒸気をいったんメンブレンに保水してから気化させます。

そのため"生地が濡れている(水が染みている)"と感じやすい。

画像出典:モンベル

モンベル「バーサライトジャケット」は以前、"親水性"の生地でした(現在は「GORE-TEX」)。

半袖の上に直接着ると、水が染みているようなペタペタ感があり、「なんか染みてる気がするんだよね…」という意見も少なくありませんでした。

「疎水性」と「親水性」は、「山と道ラボ レインウェア編 #2」で研究されています。マニアック & 謎が多いですが、レインウェアを解明する上では重要事項で、研究には力が入れられていました。

防水透湿性

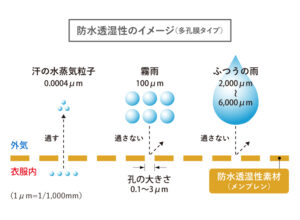

「防水透湿性」とは、"雨は通さないけど蒸れは逃がす"機能。

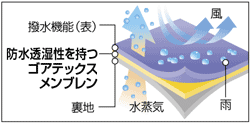

画像出典:モンベル

防水透湿素材には「孔」という、微細な穴が無数にあります(*疎水性の多孔質膜の素材の場合。親水性の素材には孔がない)。

孔は"雨や水滴より小さく、水蒸気より大きい"穴で、雨の侵入を防ぎながら水蒸気を放出。

以前は「レインウェア = GORE-TEX」というイメージでしたが、現在は素材の進化が激しく、「GORE-TEX一択」の雰囲気ではなくなっています。

\ たとえば、このような生地があります /

◾︎ ネオシェル

◾︎ パーテックシールド

◾︎ Outdry

◾︎ フィーチャーライト(ノースフェイス)

◾︎ ドライテック(モンベル)

◾︎ エバーブレス(ファイントラック)

◾︎ オムニテック(コロンビア)

◾︎ ドライQ(マウンテンハードウェア)

◾︎ THYPHON50000(ミレー)

◾︎ H2No(パタゴニア)

透湿が始まるまでの蒸れを少なくするために、"通気性"を加えた素材もあります。風を通すことで"換気"を促す仕組み。

しかし、「通気性がある = 保温性が低くなる」などの問題も。多少の蒸れは保温性の確保にも役立ち、"防寒アイテム"として考えたとき、果たして通気性は必要なのか。

レインウェアに求める役目(何を重要視するか)によって、選ぶ生地が変わってくると思います。

「山と道ラボ レインウェア編#6」では、素材の「透湿性」「保温性」「透湿速度」に焦点を絞って研究。とても面白い内容で、レインウェア選びのひとつの基準になります。

併せて、レイヤリングについての「#8」を読むと、納得した1枚をチョイスできるのではないでしょうか。

レインウェアの透湿は「蒸れてから始まる」を知っておこう

ゴアテックスって結構蒸れる

初めてレインウェアを着て山を歩いた、屋久島での感想。強雨のスタートで、丸一日降っていました。

当時は「ゴアテックス = 蒸れない」という認識でしたが、これが大きな間違い。

透湿は、蒸れてから始まる!

水蒸気の移動は、ウェアの中と外で気圧の差が生じたときに起こります。つまり、蒸れないと透湿は始まらない。気圧の差が生じるまでの一定時間は、ウェア内が蒸れるのです。

雨でも(雨が)楽しい屋久島

歩きはじめは蒸れ感が強く、「あー脱ぎたい!でも脱げない!」の葛藤でした。しかし、しばらくすると、その不快さが徐々に軽減。いつの間にか"蒸れ"を忘れていました。

レインウェアの「裏地」の役割

レインウェアの「裏地」の大きな役割は、"透湿前の水蒸気を吸収する"こと。とても大事な役割を担っています。

透湿が始まるまで、行きどころのない水蒸気を「裏地」が吸収してくれます。2レイヤーなど、裏地がないモデルは水蒸気が吸収されず、ペタペタとした肌触りで不快に感じやすい。

長袖なら特に問題ありませんが、半袖の場合はアームカバーをした方が快適です。

レインウェアが嫌いな自分は、樹林帯などの、風のない小雨なら腕まくりをしています。腕は濡れても拭けばいいので(体温が低下するような状況では注意)。

2レイヤーの方が、透湿性が高い傾向ですが、3レイヤー(裏地あり)の方が「快適性」に優れていることも。

普段ウールを着るから2レイヤー、着ないから3レイヤーなど、少しでも快適にするための選択はさまざまです。

「レインウェアを着ているのに濡れる」とは?

「レインウェアを着ていたのに濡れたんだけど、不良品じゃないの?」

アウトドアメーカーに勤めていたときの、あるあるクレーム。

防水のメンブレンが破れる、シームテープが剥がれる、ことがないかぎり浸水はしません。原因は、以下の場合がほとんど。

◾︎ 手首などの「隙間」から雨が侵入

メンテナンス不足による「透湿性の低下」

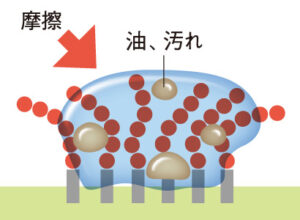

「透湿性の低下」の一番の原因は、汗や皮脂汚れ。そのほか、土などの汚れ。

メンブレンに汚れがつくと、水蒸気が抜けるための「孔」が塞がれてしまい、透湿性が低下します。その結果、出ていけない水蒸気で身体(ウェア)が濡れ、"雨が染みこんでいる"と思ってしまう。

メンテナンスについて尋ねると「メンテナンスなんてしたことない。レインウェアって洗うの?」という回答がとても多かったです。

私自身も、何も知らない頃は一度も洗ったことがなく、水洗いさえしていませんでした。しかし正解は、

レインウェアは使ったら洗う

短時間の使用でも、水洗いや濡らした布で拭いて綺麗な状態をキープすることが大切です(長時間・数日間の使用、汚れが酷い場合は専用洗剤で洗う)。

画像出典:モンベル

また、表地は撥水加工が施されていますが、汚れがつくことで"水や汚れを弾くための「はっ水基」"が倒れてしまい、弾かなくなります。

表地は防水ではないため(防水はメンブレン)、「はっ水基」が機能しないと生地に雨を保水します。汚れに加えて雨まで生地に残ると、「孔」がさらに塞がれて水蒸気はますます出口を失ってしまう。

最初の方の項目で「撥水性」と「防水性」の違いを記載しましたが、レインウェアに「撥水性」が必要な理由はこのため。

皮脂による汚れは時間が経たないと目立ちませんが、皮膚からは水蒸気の汗が常に出ています。"着ているだけで汚れる"という認識が大切です。

ちなみに、使用中の小技?は"ウェアについた雨粒は振って落とす"こと。少しでも皮脂汚れの付着を避けるポイントは、触れないことです。

\「メンテナンス」方法に関してはこちら /

手首などの「隙間」から雨が侵入

雨を100%防ぐことは不可能ですが、"できるかぎり隙間をなくす"ことが重要。

◾︎ 顔周りや裾のドローコードを絞る

◾︎ 手首のカフをしっかり留める

顔周りは特に雨が入りやすいので、疎かにすると上半身が結構濡れます。

しかし、口もとはどうしても隙間ができやすい。ジッパーをしっかり上げ、ドローコードを絞っても密閉にはなりません。

画像出典:山と道

山と道の「UL All-weather Hoody」はファスナーがなく、顎の下でギュッと締める仕様。顔に当たった雨粒がウェア内に入りにくい、構造です。

袖口も、腕の上げ下げがあるような場面(岩場・鎖・ストックの使用)では水が侵入しやすい。カフをしっかりしめる、手袋をする、などできる対策を。

レインウェアの選び方

防水性や透湿性は、ここまで記載した通り。それ以外の、レインウェア選びのポイントをまとめます。

サ イ ズ

レインウェアは衣服の上に着る前提なので、多少ゆとりのあるデザインになっています。

\ 試着時のチェックポイント /

◾︎ 腕や肩の突っ張感

◾︎ 裾の上がり具合

◾︎ 腕の長さは「手の甲にかかる」程度

◾︎ 中に防寒着を着用できるか

◾︎ パンツも忘れずに試着

ゆとりがありすぎると、隙間からの水や風のの侵入が多くなります。

ストレッチ性がないものが多いので、岩場や鎖場での使用を考えて、腕や肩を回して突っ張らないか(動きづらくないか)の確認を。また、"手をあげたときにお腹が見えないか"の隙間チェックも忘れずに。

"手の甲が少し隠れる"程度の長さがあると、ハシゴや岩場、ストック使用時にちょうどいいです。

フリースなどを一緒に試着して、防寒着を着たときのサイズ感も要チェック。

レインパンツは、"足上げや屈んだときに足首が見えないか、膝周りの突っ張りがないか"の確認を。

長さは、足を上げても登山靴に裾が被る長さが理想ですが、ゲイターを利用する場合は長いと収まりが悪くなります。

また、サポートタイツを着用する場合は、レインパンツと合わせて3枚になるので、動きやすさを要チェック。

フード

ドローコードやベルクロを調整して、顔周りの隙間や、頭を動かしたときのズレ・フィット感を確認。

ヘルメットを被る場合、ヘルメットの上からフードを被れるかを必ずチェック。

フードの庇の有無も、帽子を被る、被らないなどで必要性が変わります。こまかいデザインも大切。

ベンチレーション(ピットジップ)

ベンチレーションの有無で、蒸れ感がだいぶ変わります。

脇の下にジッパーがあるタイプが多いですが、切れ目や穴を設け、動きに合わせて開閉するものも。

汗をかきやすい脇を一気に換気ができるので、高温多湿な日本では役立ちます。

しかし、硬めの止水ジッパーが気になることもあるため、硬さや位置を確認。普通のジッパーより開け閉めがしづらいので、使い勝手も重要です。

ポケットの有無・位置

ポケットがない、胸ポケットが1つ、左右のポケットが2つなどさまざま。

ウィンドシェルとして使うこともあるので、個人的には一つは欲しいですが、不要ならその分軽量にできます。

ザックのウエストベルトに干渉しないよう、大抵はポケットの位置は高め。その点の使いやすさもチェック。

パンツに関しても同じ。自分はポケットなしを使用しています。水が溜まるので止水ジッパーになっていることが多いですが、その分重量は増します。

ドローコード・カフの機能

水の侵入を防ぐための、裾のドローコードや手首のカフなど細かい仕様をチェック。

フィット感以外に、"緩めやすさ"にも注目。パーツの大きさや仕様によっては、緩めにくい(操作しにくい)ことも。

手袋をした状態でもスムーズか、の確認も忘れずに。

ファスナー

ファスナーは、「止水」と「フラップ式」があります。

「フラップ式」は、普通のジッパーに生地を被せて水の侵入を防ぐタイプ。

止水ファスナーが主流ですが、"硬くて扱いづらい"と「フラップ式」を好む人もいます。(*止水ファスナーも完全防水ではありません)

「羽織る」か「被る」か

軽量モデルには、浸水の原因になるファスナーを排除した、被るタイプもあります。

着脱が面倒、ファスナーで換気ができない、ことがデメリットですが、複雑なパーツがない分故障が少なく軽量、というメリットがあります。

ファスナーが2つあり、上下どちらからも開けられるモデルもあります(換気に◎)。

裏地

上記で記載しましたが、裏地はとても重要な存在。

裏地の有無と素材によって着心地や蒸れ感が変わります。肌触りも要チェック。

*詳しくは「レインウェアの「裏地」の役割」の項目をご覧ください

縫製

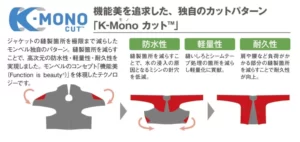

防水性を高く、軽量にするためには"縫製を減らす"ことが鍵。

画像出典:モンベル

各メーカー、できるかぎり縫製をなくしたパターンを試行錯誤しています。

縫製が多いとシームテープ処理が増え、その分重量も増える。さらに、浸水の可能性も高くなる。

縫製の少ないモデルはメリットも多いため、選ぶポイントのひとつになります。

カラー

色は、"視認性"に関わる機能性。あらゆる場面で視認性がいいのは"赤と青"。

特に青は、自然の中で"違和感"があります。自然界の青は空か花くらいしかないので、青が見えると「あれはなんだろう?」と人工物を疑います。小さなゴミも、青だとよく目立つ。

雪やガスの中では赤の視認性が抜群ですが、紅葉期に、周囲に溶け込んでしまうのがデメリット。それ以外の季節は概ね目立ちます。

アースカラーはコーディネートしやすいですが、視認性は悪い。遭難などの万が一を考えると、カラーも重要です。

モンベルの愛用レインウェア

現在愛用しているレインウェアは、モンベル「トレントフライヤージャケット」と「バーサライトパンツ」です(*どちらも旧モデル)。

私のレインジャケットの変遷は、モンベル「ストームクルザー(アウトレット品)」→「レインダンサー」→「トレントフライヤー」と移り変わりました。

ニュージーランドのロングトレイルでミレー「ティフォン50000ストレッチジャケット」を使いましたが、日本の夏山では暑すぎて着ていられません(個人的に)。

ちなみに、レインパンツはモンベル「サンダーパス」→「バーサライト」の2本。

最終的に、レインウェアに求めたことは2つ。

◾︎ できれば使いたくないから軽量なものがいい

全国的に山のベストシーズンとなる夏は雨が多く、日本は高温多湿の不快さがある。

使用頻度は圧倒的に夏が多く、レインウェアが嫌いな私は、"夏の快適さ"を最重視しました。

プライベートの山行では晴れを狙うため、どちらかといえば"防寒着"としての役目が多い。そうなると、背負う時間が長くなるため、パンツは特に軽量なモデルを選びました。

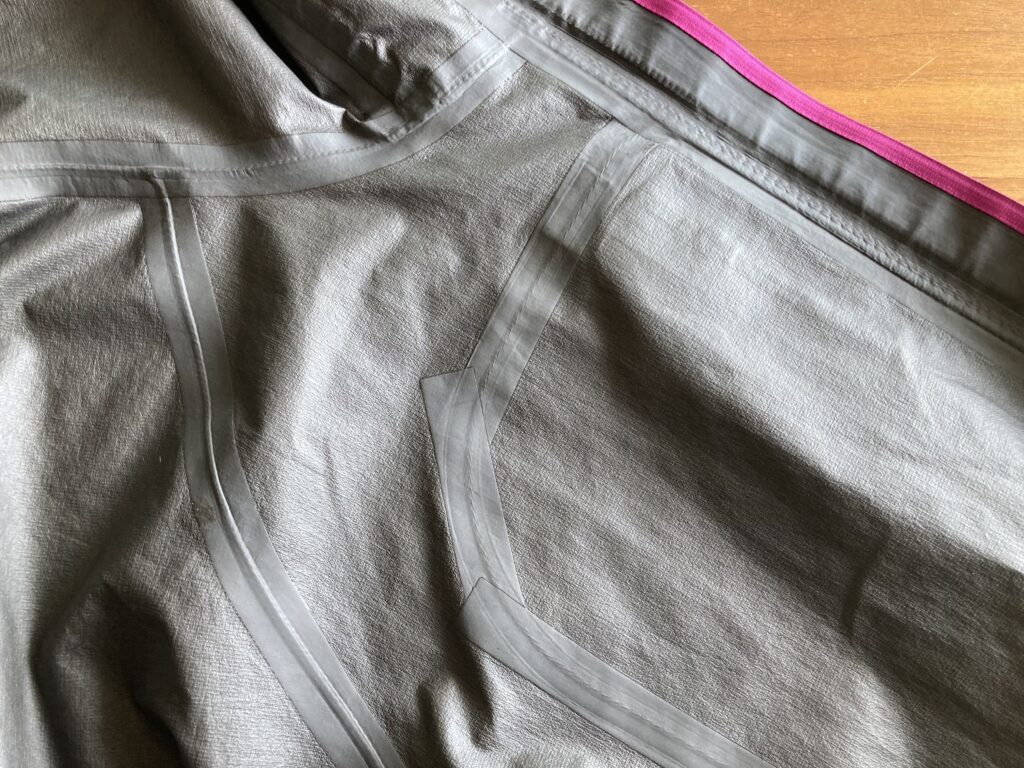

トレントフライヤージャケット

◾︎ 透湿性44,000g/m²・24hrs(JIS L-1099B-1法)

◾︎ W’s XSサイズ実測185g

*旧モデルの情報。現行モデルは縫製が少なくなり、シームテープの幅も細く、さらに軽量になっている

\「トレントフライヤー」の特徴 /

◎ ピットジップで換気が抜群

△ ポケットは胸にひとつ

△ 裏地が多少ベタつく

✖️薄さゆえの破れやすさ

◎ ピットジップで換気が抜群

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

蒸れやすい脇から、ガバッと換気ができるのは、夏山ではめちゃくちゃメリット。ダイレクトに空気を出し入れできるのは、本当に快適です。

ピットジップのレインジャケットを着てしまうと、なかなかほかに移れません。

トレントフライヤージャケットは、軽量化のために一度ピットジップがなくなりました。しかし、その後のモデルチェンジで復活。「なんでピットジップなくしちゃったの!?」という声が多く、求めている人の多さを窺えます。

ただ、全開にすると閉めづらいことがデメリット(現行モデルは改善されている可能性もあるが不明)。

開けるときはジッパーを下ろす、閉めるときはジッパーを上げる仕様で、閉めるときは裾を少し抑える必要があります。

全開ではなく、3分の1くらい残しておけばスムーズに閉まります。慣れてしまえば気にならないし、それよりも快適性を求めますが、ストレスがないかどうかは確認した方がいいです。

△ ポケットは胸にひとつ

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ポケットは胸にひとつ。「iPhone13pro」が入ります(写真は「iPhoneSE2」)。縦18cm、横10cmほどの大きさ。

ウィンドシェルとして使うことも多いため、ポケットはひとつあると便利だと思います。

ただ、朝日や夕日を見るとき、寒さ凌ぎで手を入れようとして、「あ、ポケットないんだった」と、いまだになります。

雨以外でアウターとして使うときは、ポイントが欲しくなりますね。

△ 裏地が多少ベタつく

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

GORE-TEX PACLITE®Plus

出典:モンベル

現行モデル(2024.10時点)は、「GORE-TEX PACLITE®Plus」。耐摩耗性に優れた特殊な微粒子をメンブレンに固着させた構造です。

どちらにせよ裏地がないため、半袖の場合、中が蒸れだすと肌への張りつきを感じます。

上記「裏地の役割」の項で記載しましたが、裏地のないものは長袖やアームカバーをつけた状態で着た方が快適です。ただ、無風だと暑いので、私は冷えない程度に腕まくりをします。

モンベルの「ストームクルーザージャケット」に使用されている「GORE® C-KNIT™ Backer Technology」はしなやかでサラサラ、とっても気持ちがいいです。

ピットジップで「トレントフライヤー」を選びましたが、着心地と耐久性を合わせたバランスのよさを重視するなら、ストームクルーザーがおすすめ。

ちなみに、US(海外)モデルは、「ストームクルーザージャケット」にピットジップがあります。サイズは海外規格になるため、ご注意ください。

そのほか細かい仕様

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

手首はカフとゴムの仕様

カフをぎゅっと詰めても、ゴムで窮屈さ、締めつけ感が軽減されます。

サイズ表記のところにはループがあり、吊るせる仕様。これがとても便利で、山小屋や避難小屋で乾かすときも重宝します。

裾のドローコードは内側にありますが、これがいまいちスムーズではない(と感じる)。しかし、現行モデルは改良されています。

顔、頭周りの調整は、ドローコードとカフ。顔周りを調整したあと、後頭部のフィット感を調節。

控えめな庇つき。後頭部のカフで、庇の上下を調整できます。

たとえ小さくても、庇の有無で顔に当たる雨粒のストレスが減ります。キャップを被ることがほとんどですが、必要性を感じるポイント。

✖️ デメリットは「薄さゆえの破れやすさ」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

軽量モデルは生地が薄いため、「耐久性」は犠牲になります。

転倒や引っ掛かりで破れることは前提。特にパンツは破れやすいので要注意。

藪漕ぎがあるような登山道も頻繁に歩く場合は、耐久性を重視した方がいいです。

ニュージーランドのロングトレイルに持っていかなかったのは、藪漕ぎやトゲ植物が多いから。

雨が多い国なので、頻繁に使うことを想定しました(実際は、めちゃくちゃ天気に恵まれた)。

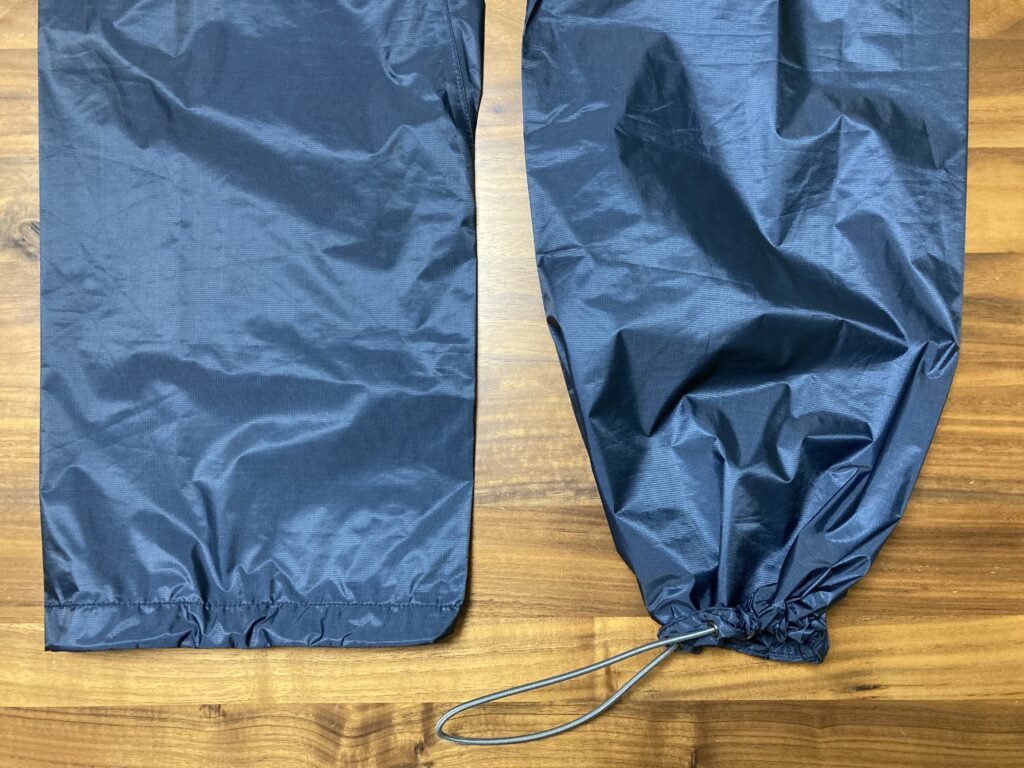

バーサライトパンツ

レインパンツは、モンベル「バーサライトパンツ(*写真は旧モデル)」。モンベルで最軽量のレインウェアです。

◾︎ 透湿性43,000g/m²・24hrs(JIS L-1099B-1法)

◾︎「GORE-TEX INFINIUM™ WINDSTOPPER® PRODUCTS」

◾︎ W’s XSサイズ実測69g

*旧モデル情報。現行モデル(2024.10時点)は裾にジッパーがつき、着脱しやすくなっています。しかし、それにより重量が増えました。

\「バーサライト」の特徴 /

◎ 無駄を省いたデザインで歩行が快適

△ 汗をかくと張りつきやすい

△ 靴によっては着脱が面倒(現行モデルは問題ない)

✖️ 耐久性は低い

◎ 海外ハイカーに褒められた「軽さ」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

350mlのペットボトルよりも小さく、細い。450mlのマグカップに、ちょうどよく入るようなサイズ感です。とにかく軽くてお気に入り。

私は、普段レインパンツを穿くことが少ないです。稜線の雨では穿きますが、樹林帯では穿かないことが多い。ショートパンツならなおさら、拭けばいいや、思考で。

そんなことで、ニュージーランドのロングトレイルには、「バーサライトパンツ」を持っていきました。ジャケットは耐久性を考えましたが、パンツは穿かないことを前提に(雨で使用したのは1回だけ)。

「バーサライト」の薄さと軽さは、海外ハイカーからも褒められました。

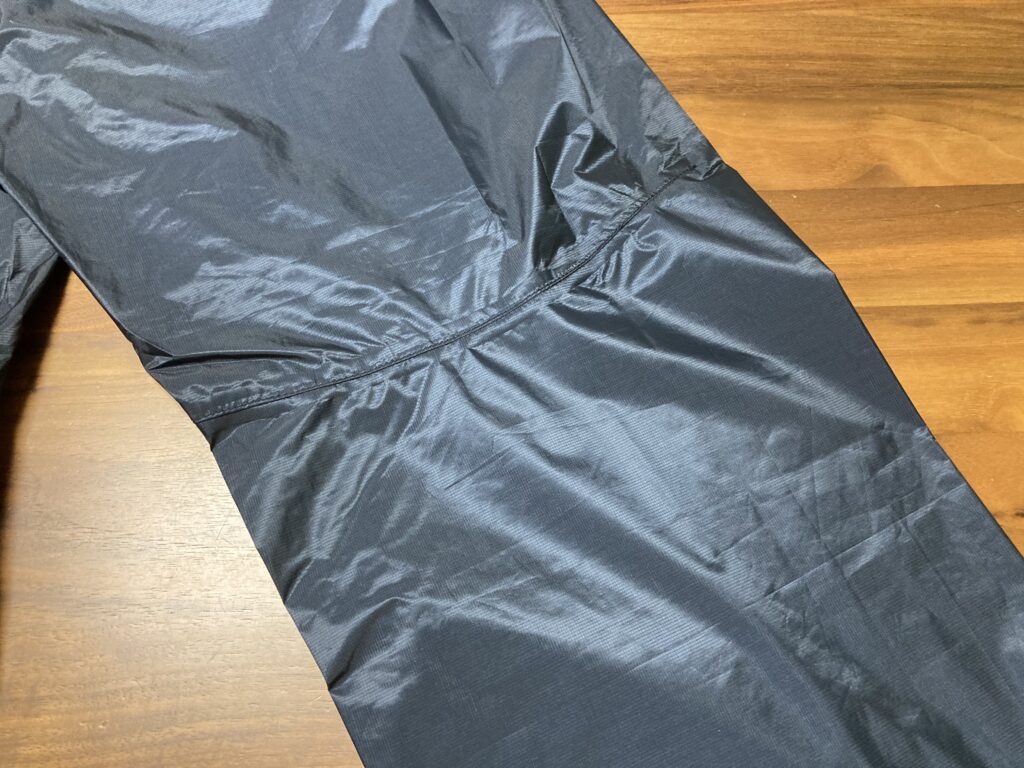

◎ 無駄を省いたデザインで歩行が快適

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

無駄を省いた軽量なデザイン = 邪魔になる(重くなる)ものがなくて歩行が快適

ウエストは紐とゴム。前立てのジッパーはなく、紐も細め。ウエストベルトに干渉するものはないので、腰回りがすっきりしています。

しかし、干すときに便利なループは付属。ループは残す配慮は、モンベルらしい。

裾にはドローコードがありますが、パーツ類はありません。自分はほとんど使わないので、これで十分。

膝裏には、つっぱり感を軽減する縫製があります。前面の膝周りには特に何もなく、登山パンツのような立体裁断ではないですが、「足さばき」への配慮が少し。

レインパンツはゆとりがあるため、足上げや屈んだときの突っ張りは特に気になりません。

ニュージーランドでは、泥沼の山の縦走で30kmくらい穿き続けましたが、歩行は快適でした(購入以来、最長距離使用した)。

△ 汗をかくと張りつきやすい

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

乾いている状態ではサラサラした肌触りですが、蒸れると張りつきやすいです。

しかし、パンツなのでそこまで気にしていません。ニュージーランドではショートパンツとの組み合わせでしたが、不快さは少なかったです。

個人的には、「トレントフライヤー」よりも張りつき感があると思います。

△ 靴次第で着脱が面倒(現行モデルは問題ない)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

現行モデルは、裾にジッパーがついているため関係ありません。

個人的には、ジッパーなしの軽量なモデルをキープしてほしかったのですが、やはり靴の着脱問題があったのかもしれません。

ミドルカットはまず無理で、ローカットシューズはものによる。

アルトラ「オリンパス」のような、ソールが大きい・厚みがある、幅が広いモデルはキツいです。アルトラ「ローンパーク」は履いたまま着脱できました。

ただ、日本では靴紐をサロモンの「クイックレース」に変えていたため、「オリンパス」でもストレスなく着脱していました。

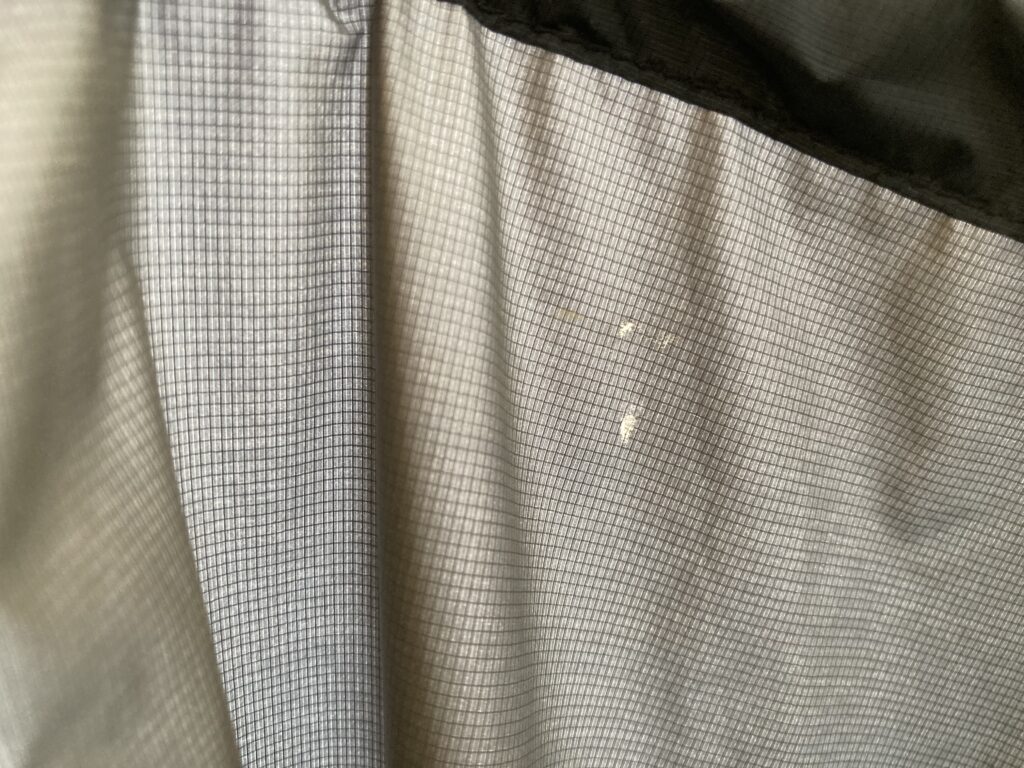

✖️ デメリットはやっぱり「耐久性」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「トレントフライヤー」と同じく、デメリットは"耐久性"。

知らぬ間に小さな破れが・・・

耐久性は、トレントフライヤーよりもさらに低いです。

レインパンツはギリギリまで穿かないので、そこは割り切りました。むしろ、背負う時間が長いから軽いものをチョイス。

ニュージーランドの泥沼地獄の縦走で着用

ニュージーランドのハードな泥沼縦走に耐えたので、個人的には十分だと思いました。

岩陵帯を歩くことが多い日本とはまた少し違いますが、岩に変に擦ったりしなければ。

しかし、転倒したら破れる、くらいの気持ちで。モンベルは修理できるので、あまり深く考えていません。

リペアシートには「GORE-TEX 補修シート」と、それ以外の生地に使用する「リペアシート」があります。どちらもレインウェアに使用できますが、「GORE-TEX」には専用のものを。両方使うと効果的です。

ま と め

奥深いレインウェアの仕組み、選び方、愛用品など、つらつらとご紹介しました。

◾︎ 使用頻度

◾︎ 山行スタイル

レインウェアの快適性は体質に左右されることも多いため、それを考慮した上での検討がおすすめ。

私の場合、代謝がよくて蒸れやすい、レインウェアが嫌い(プライベートは晴れ狙い)、という観点から"ピットジップによる換気"と"耐久性を犠牲にした軽量性"を選択しました。

正直、透湿性の数値が43,000でも、50,000でも、個人的には大きな差を感じません。

ミレー「ティフォン50000ストレッチジャケット」も結局、日本では暑くて着られない。それより、ピットジップがある「トレントフライヤー」の方が断然快適です。

素材がありすぎて迷ってしまいますが、少しずつ絞って、"自分にとって"最適なモデルを!

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

\ 記事がお役に立ちましたら /

よろしければ、応援よろしくお願いいたします。

コメント