歩き人たかちです(@takachi_aiina)

登山歴12年目。これまで"膝痛"とは無縁でしたが、自由奔放に動いていた膝が動かなくなってしまった・・・

2024年夏、2泊3日のトムラウシ縦走中に膝周りがパンッパンに腫れました(両足)。2日目から痛みが出て、最終日の下山では、コースタイム10〜15分ほどの下りに45分もかかる始末。

山もロングトレイルも体力と勢いに任せて好き放題でしたが、膝痛をきっかけに"整体"と向き合いました。人生、死ぬまで歩いていたい。

原因は何だったのか?治るのか?予防や対策、即効性があったマッサージなど、リハビリの記録とともにご紹介します。

縦走中に膝痛発症!パンパンに腫れた過酷な下山

トムラウシ〜黒岳2泊3日のトムラウシ縦走で、2日目から膝がみるみる悪化していきました。

\ 3日間の膝のようす /

痛みはなかったが、行程の後半で膝が"カクンッ"と不安定になることがあった

【2日目】

起床時、膝が少し曲げづらかった。行程の中盤あたりで腫れが出てきて、深く曲げる(屈む)動作に痛みが。黒岳石室到着時は、半分曲がればいいくらいに腫れていた

【3日目】

膝周りがパンパンに腫れてほぼ曲がらない。登りは痛くないものの、下りは痛くて過酷な状態に

1日目は「膝が何かおかしい」程度でしたが、2日目の中盤から「膝をやってしまった」現実を無視できず。3日目は両足とも膝周りがパンパンに腫れ、ほぼ曲がらないし痛みもMAX。

膝が曲がらない下山は地獄のようだった

平地と登りは痛みなく歩けましたが、下りは全然ダメで、コースタイムの倍以上の時間をかけて下山しました。

旭岳を周回して層雲峡に下る予定でしたが、黒岳石室から最短で下山。また、札幌まで戻る予定を変更し、層雲峡のゲストハウスに泊まりました。

登山の膝痛は「整形外科」と「整骨院」どちらがいい?

柔道整復師の友人に相談して私が選んだのは"リハビリテーション科がある整形外科"。スポーツ傷害を専門とする「スポーツ整形外科」の機能がある整形外科です。

整形外科を選んだ理由は、"レントゲンで骨の状態を確認しようと思った"から。

整骨院ではレントゲンやMRIなどの精密検査はできません。友人にも「心配ならレントゲンで状態を確認した方がいい」とアドバイスされました。

整形外科に通う場合の注意点は、登山などのスポーツで膝が痛む、膝痛が発症した場合は"スポーツ専門の整形外科"を選ぶこと。

膝痛は"加齢"でも起こる日常的なものなので、スポーツ専門ではない整形外科だと原因を特定されないまま痛み止めや湿布を処方されて終了、というパターンもあるそうです。

\ 整形外科がいい場合 /

◾︎ 痛み止めを処方してもらいたい

◾︎ 手術が必要な怪我の場合

◾︎ 診断書がほしい

◾︎ 保険適用の治療を受けたい

\ 整骨院がいい場合 /

◾︎ リハビリをしても治らない

◾︎ 慢性的な痛みを治したい

私が通っていた整形外科は、理学療法士、作業療法士、柔道整復師の方が常駐しており、症状に合わせてリハビリを受けられます。私の場合は"スポーツ障害"なので、整骨院と同じ柔道整復師の方による施術でした。

レントゲンの結果、骨に異常はなく「じゃあ、リハビリの方で診てもらってください」とのこと。整骨院の機能を備えた整形外科で良かったです。

ちなみに、同じ怪我で同時期に整形外科と整骨院両方に通うことは原則認められておらず(別の症状なら可能)、整骨院は保険適用外になるので要注意。

ただし、怪我の種類や医師から整骨院での施術を依頼された場合、整骨院の施術に医師が同意した場合などの例外はあります(要確認)。

そもそも整骨院は"急な怪我などによる痛み"に対しては保険が適用されますが、慢性的な痛みに対しては保険適用外。整形外科とは保険適用の範囲が異なるため、注意が必要です。

膝痛の原因は何だった?膝周りの状態を知る

私が痛みを感じた部位は、"お皿の下"と"膝の横〜斜め下"あたり。特に、お皿の下(膝の真下)の痛みが強かったです。

レントゲンによる診察結果

レントゲンと軽めの触診後の第一声は「使いすぎですね」でした。

\ レントゲンの結果 /

◾︎ 軟骨のすり減りは特に問題ない

◾︎ 半月板が少し損傷している可能性あり

骨の損傷や傾きに異常はなく正常。軟骨はレントゲンに写りませんが、骨の傾きなどですり減り具合がある程度わかるそうです。

半月板も写りませんが、簡易ベッドで膝を曲げる角度や深度を変えて診てもらった結果「特に問題はないと思いますが、少し損傷しているかもしれません」とのこと。

軟骨、半月板ともに状態をしっかり確認する場合はMRIになります。膝の外側ではなく"内側"が痛む場合は関節症などの可能性があり、手術になることも。

私は外側の痛みだったので、MRIや深刻な診断にはいたりませんでした。

柔道整復師に診てもらった膝の状態

診療後リハビリステーションへ移り、柔道整復師の方に状態を診ていただきました。

触診や歩行時の膝周りの動きを確認後、「レントゲンの写真も見ましたが、だいぶ酷使してますね」とのこと。

\ 柔道整復師の見解 /

◾︎ お皿(膝蓋骨)が少し横にズレている

◾︎ お皿の下にある脂肪体(膝蓋下脂肪体)が硬い & 炎症を起こしている

◾︎ 太ももの筋肉に比べてお尻の筋肉が少し弱い

◾︎ 骨盤の柔軟性をもう少し上げた方がよい

まず、大元の原因として"膝周りの筋肉が硬い"と指摘されました。筋肉の柔軟性が足りないことが、あらゆる症状を引き起こしているとのこと。

膝の腫れに関しては、「多少水が溜まっていたかもしれませんね」とのこと。診察時にはほとんど腫れが引いた状態だったので、特に問題視されませんでした。

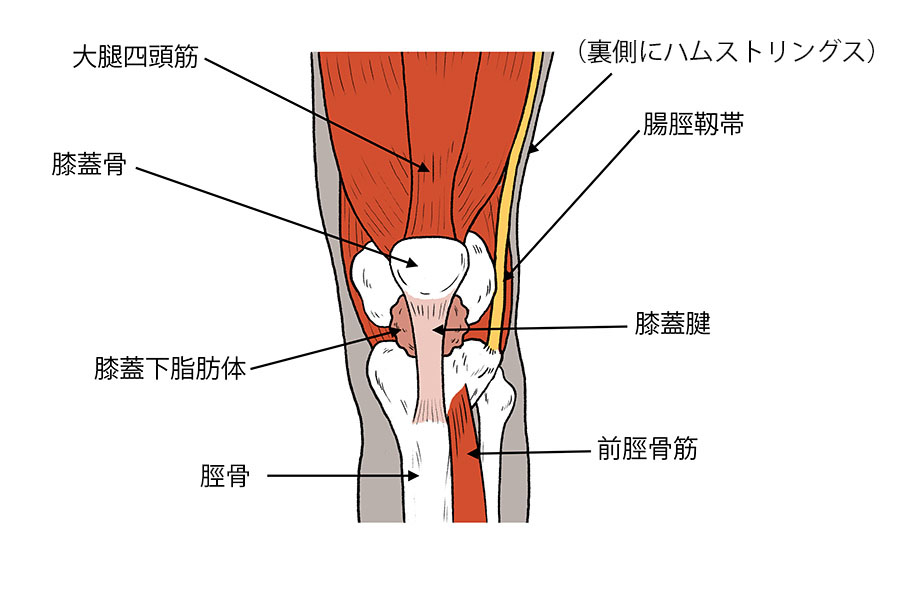

膝を正面から見た図

出典:山と溪谷社

私は特に太もも前面の「大腿四頭筋」が硬く、柔軟性が足りないとのこと。また、お皿(膝蓋骨)が少し横にズレていて、歩行時にカクンッという膝の不安定感が出ていました。

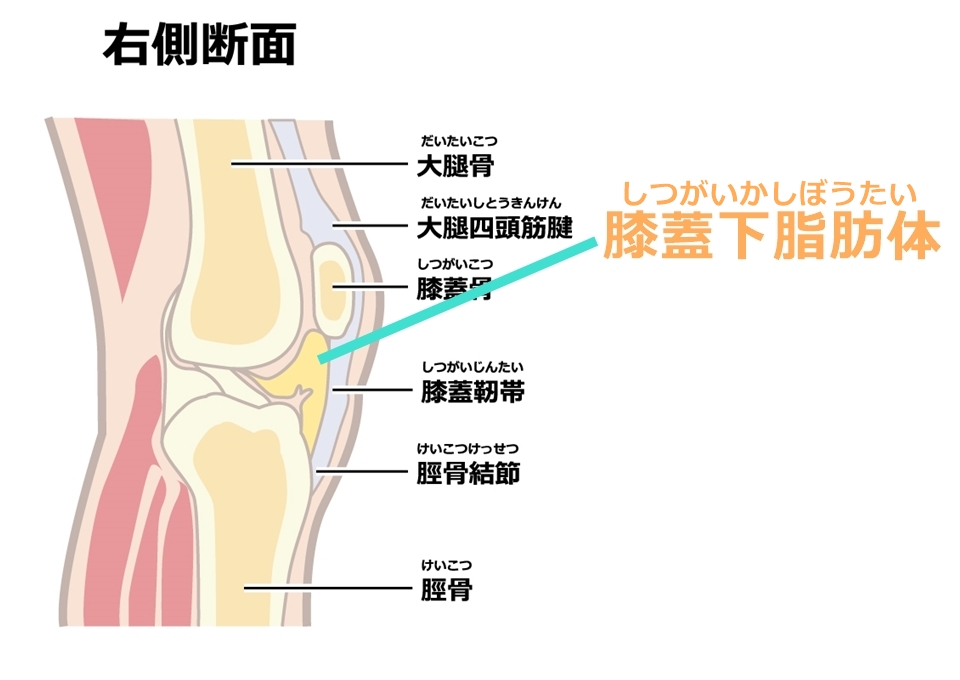

出典:戸塚小林整骨院

また、膝蓋骨の下でクッションなどの役割を担う「膝蓋下脂肪体」が硬化して動きが制限され、炎症を起こしていました。脂肪体には多くの神経が集まっており、痛みを感じやすい部位だそうです。

膝痛は"筋力不足"で発症することも多いですが、私の場合「筋肉は十分あるので、ストレッチとマッサージで筋肉を柔らかくしましょう」とのこと。

一点、太ももの筋肉に比べてお尻の筋肉が少し弱いので(不均衡)、「登山(登り)でお尻の筋肉を意識して使うとバランスがよくなる」とアドバイスをいただきました。

そして、膝痛の軽減や予防には"骨盤"が重要。骨盤の歪みをなくし柔軟性を高め、骨盤から動かす(膝に負担をかけない)よう指導されました。

登山の歩行技術でも"骨盤を動かす"ことは基本。骨盤の歪みや硬さは、腰痛や頭痛など膝痛以外の症状も引き起します。

しかし、実際は意識しないと難しい。「骨盤は大切」と言われても、不調が出るまで実感できませんでした・・・

リハビリ開始!筋力トレーニング&ストレッチで膝痛を治す

膝の外側の痛みの場合、大抵は筋トレとストレッチ、マッサージで治るため、痛み止めの処方はなくリハビリ開始(処方するか一応聞かれ、断りました)。

最低2週間に1回、できれば1週間に1回リハビリに通うことに。

\ リハビリ項目 /

◾︎ 股関節の可動域を広げる運動(骨盤の柔軟性を高める)

◾︎ 骨盤を意識した歩行を身につける

登山はまったくできない状態。結果的に、3ヶ月のリハビリを経てようやく再開できました(完治はしていない)。

生活(階段や小走りなど)でも痛みや違和感がなくなるまで、半年ほどかかりました。

\ リハビリ開始時の膝のようす /

◾︎ 左右で痛みの程度が異なる → 左右の筋肉バランスが偏っている。右足の筋肉量が多い(右利き)

◾︎ 屈伸時、しゃがみきる直前としゃがんだ状態から立ち上がるときの痛みが強い

◾︎ 軽い膝の曲げ伸ばしでパキパキ音が鳴る(痛みはない)→ お皿がズレている

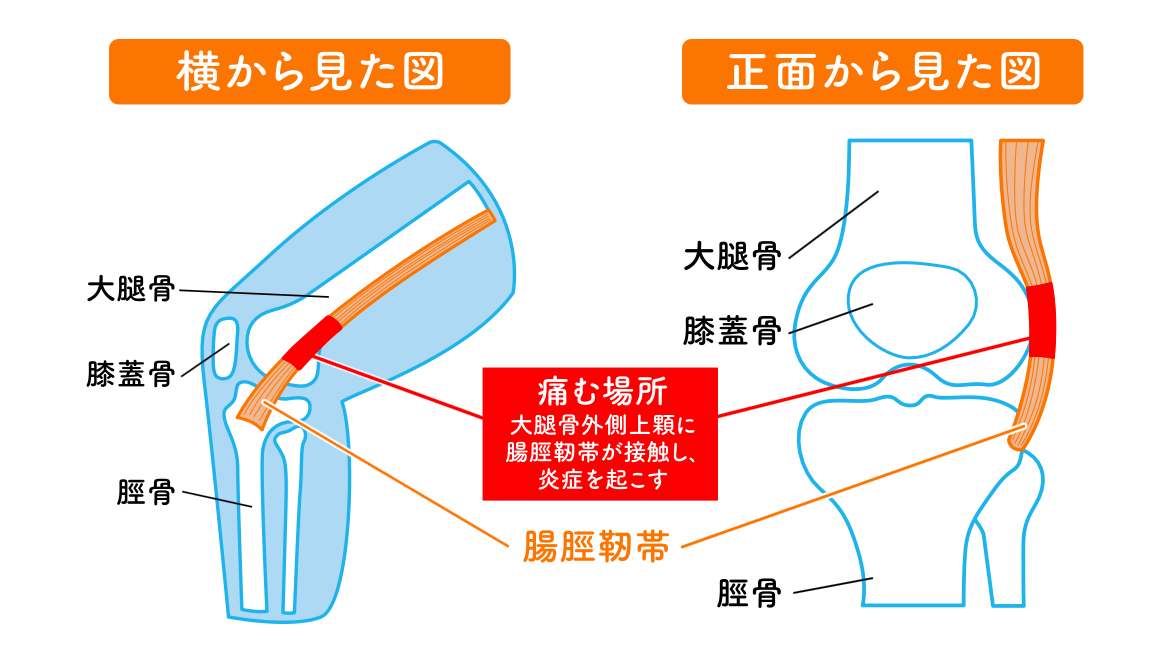

◾︎ 膝の横を強めに押すと痛い → 「腸脛靱帯」の炎症

◾︎ 脂肪体を押すと痛い → 炎症 & 腫れ気味

◾︎ 段差で左足を軸にして右足を下ろすとき、右軸よりもプルプル震える → 右足よりも左足の筋肉が弱い(お尻〜膝にかけての筋肉)。震えがなくなるまで登山禁止

筋トレやストレッチの項目は筋肉の状態や症状により異なり、名のないトレーニングが多いので割愛しますが、わかりやすいものだけご紹介。

膝の構造や膝痛の原因、部位ごとのストレッチやトレーニングに関しては上記の書籍がわかりやすくておすすめです。リハビリで課されたトレーニングやストレッチの多くは、この本にも掲載されていました。

スクワット

膝痛の改善や予防に"スクワット"はよく挙げられますが、リハビリでも、膝をある程度曲げられるようになったときスクワットを開始(負荷が大きいため自己判断でやらない方がよい)。

スクワットで指摘されたのは、"右に傾いている"ということ。自分では真下に腰を下ろしているつもりでしたが、微妙に右寄りでした。

筋肉量の違いによる癖で(右の筋肉量が多い)、「鏡で確認しながら、少し左側に下ろす意識でやってください」とのこと。加えて、骨盤の動かし方や深さ、姿勢もチェック。

YouTubeにもいろいろありますが、スクワットは正しい方法で行わないと意味がない & 逆に痛めるため、専門の方に一度教わるといいと思います。

膝痛経験者の話を聞くと、スクワットはやはり効果的だそうです。以前山でお会いした方は、40代の頃「手術になるかもしれない」と言われリハビリ開始。改善後も毎日スクワットを続け、60代になってどれだけ山を歩いても痛み知らずだと仰っていました。

膝蓋下脂肪体マッサージ

今回一番痛みを感じた、かつ、最後まで痛みが残った「膝蓋下脂肪体」。膝を曲げたとき、膝(お皿)の真下が痛みます。

神経が多く集まっており、炎症を起こすと痛みを感じやすく、登山でも痛める人が多い箇所。

脂肪体は衝撃を和らげるクッションのような役割などがありますが、硬くなると衝撃吸収力が低下したり、スムーズに動かないことで膝の動きを制限してしまいます。

脂肪体を親指の腹で左右交互に押してキャッチボールをするようなマッサージを行いました。押すだけで柔軟性が上がるようなので、隙間時間にほぐしています(即効性があったマッサージを別項目で紹介しています)。

骨盤を動かす

リハビリで「階段(登山)の上り下りや歩くとき、骨盤から動かすことを意識してください」と言われましたが、難しいと感じたのは"下り"。

上りは簡単ですが、"骨盤から下ろす"という感覚が難しい。しかし、骨盤から動かすと、膝への負担がかなり軽減されていることを実感します。

平地の歩行では、骨盤を動かすとお尻をぷりぷり振るような歩き方になりますが、ただ足を動かす歩行に比べて推進力が全然違う。

歩く、屈む、立ち上がる・・・骨盤を動かす身体の使い方をすると、骨盤の重要性がわかる。目標は、意識せずに骨盤から動かせるようになること。

リハビリ項目に加えて実践したトレーニングとストレッチ

即効性があった脂肪体マッサージ

リハビリでのマッサージに加え、YouTubeで調べたマッサージも追加。個人的にこのマッサージの効きが非常に良く、即効性を感じました。テレビやYouTubeを観ながらできるのでおすすめです。

骨盤を整える・動かす

股関節の可動域を上げる(骨盤の柔軟性を上げる)目的でプラスしたストレッチとトレーニングは、以下2つのYouTubeを参考に実践しました。

\ 股関節ストレッチ・骨盤調整 /

ヨガには興味ありませんでしたが、やってみるとスッキリしてすごく気持ちがいい!

「B-Flow」のチャンネルには多くの骨盤ストレッチがありますが、自分に一番合っていたのは上記のストレッチ。

リハビリ項目に加えてのトレーニングなので、8分という短時間もありがたい。

\ 骨盤を動かす「お尻歩き」 /

骨盤を積極的に動かすトレーニングとして行ったのは「お尻歩き」。骨盤と同時に腹筋も鍛えられます。

こちらも短時間の簡単なトレーニングなので、長続きします。

腸脛靱帯炎の予防ストレッチ

出典:ミツカル接骨院

「腸脛靱帯」は太ももの外側に位置する靱帯で、「腸脛靱帯炎」はランナーや登山者に多い膝痛のひとつ。「ランナー膝」とも呼ばれます。

私の場合、膝横の痛みは少しあった程度で「腸脛靱帯も少しだけ炎症を起こしているかな?」くらいでした。腸脛靱帯に関しては1〜2週間で痛みが消えたので、本当に少しだけの炎症だったようです。

しかし、発症しやすい膝痛なので、予防のためにストレッチを取り入れました(スクワットも有効)。

\ こちらのYouTubeを参考にしました /

動画後半で紹介されている、椅子に座って行うストレッチは省いて実践しています。

項目をてんこもりにすると続かないので、できるだけ簡単に、就寝前や隙間時間に短時間でできるものを足しています。

膝痛発症から3ヶ月後にリハビリ登山へ!安静も大事

リハビリ開始から3ヶ月ほど経ち、筋トレ、ストレッチ、マッサージの成果も出てきたため、登山の許可が下りました。

近郊低山の予定でしたが、10月下旬で2,000m前後が紅葉真っ盛り。誘惑に負け、浅間山へ行きました。

◾︎ 歩行距離:約14km

◾︎ 累積標高差:+574m/-1,333m

\ 登山中・下山後の膝のようす /

◾︎ 段差や岩場の下りはまだスムーズではない

◾︎ 帰宅途中、脂肪体に少し痛みが発生

◾︎ 膝周りの腫れはなし

登りの段差は問題なし

約7時間の登山でしたが、登山中痛みは出ませんでした。登りは違和感もなくスムーズだったので、様子を見ながら普段に近いペースで。

外輪山。蛇骨岳に向かう

休憩を多めに取り、合間にストレッチやマッサージ、下りはゆっくりペースで進みました。

Jバンドを下る。急なガレ、岩場

段差や岩場など、下りで膝を曲げるのはまだスムーズではなく、一歩一歩足の置き場を選びながら。痛みが出ないように、という慎重さと恐怖心がつきまとっている感覚。

リハビリで「左足の方が筋肉量が少ない」と指摘され、左軸で右足を下ろす方が不安定でしたが、実際に山を歩くと"明らかに右軸で下りる方が多い"ことに気がつきました。

右利きの癖なのか、今は左軸が不安定だから無意識に右軸で下りているのか。どちらにせよ、これでは左の筋肉が育たないので、意識的に左軸で下りました。

緩やかな道は問題なし

下山後、駅に到着してバスを降車するとき「膝蓋下脂肪体」に少し痛みが。リハビリ登山一発目としては距離が長く、下りの標高差も大きかったので、負担をかけすぎました。帰りながらマッサージを。

登山は再開できましたが完治はしておらず、引き続きリハビリに通いながら筋トレ、ストレッチ、マッサージ。その後は2週間に1回くらいのペースで、無理のない範囲で山へ行きました。

リハビリに通いはじめて5ヶ月目、「そろそろ卒業でもいいかな」と言われた頃、妊娠が発覚。つわりが酷く、ほぼ寝たきりになったので(3ヶ月はほぼ動けず)、リハビリも登山も中止に。

*妊娠中の電気治療などは推奨されていない場合もあるため、必ず病院に確認を!

筋肉は落ちるところまで落ちましたが、膝にとっては安静状態だったので、若干残っていた違和感もなくなり、走っても痛くない状態まで回復。つわりが落ち着いてからスクワットも再開しました。

妊娠8ヶ月でようやくつわりが終わったので、妊娠中の登山はできず。現在は半年以上登山をしていません。山での状況は不明ですが、日常生活での痛みや違和感は全くなく、出産後のために筋トレや骨盤トレーニング、マッサージは続けています。

膝痛発症の決め手は「ケアなし長距離歩行」登山後のケアは大切に!

今回の膝痛の決め手、というか、とどめをさしたのは、ニュージーランド3,000kmのロングトレイルだと思います。

ストレッチは普段からやっていて(毎日ではなかったし、運動量に対して少なかったけど)、身体は比較的柔らかい方でした。

しかし、4ヶ月のロングトレイルで、ストレッチやケアをほとんどやらなかったのは問題でした。

アップダウンが激しいトレイルを1日30〜50km歩く中で、疲れ果ててやる気が起きなかったり、日記に時間を割いたり、日が長いので遅くまで歩いてすぐ寝る生活。筋肉はカチカチでしたが知らんぷり状態。

これまでの登山とロングトレイルの積み重ねに加え、そんな"ケアなし"の3,000kmが祟りました。

帰国後に歩いた「みちのく潮風トレイル」のセクションハイク(約350km)では、痛みはなかったものの、何か擦れるような違和感は確かにあった・・・(無視してしまった)

筋トレ、ストレッチ、マッサージがいかに大事であるか痛感したので、これなら続けられる!というものを見つけ、運動後のケアを大切にしていただきたいです。

体力任せは危険!膝痛予防の軽量化や道具の活用は積極的に

道具の軽量化(ウルトラライト)を知り、実際に取り入れ出したのは登山をはじめて5年ほど経った頃でした。

それまでは、日帰りでも30Lがなぜかパンパンだったり、勢いに任せてガンガン歩いたり、荷物が重くても(15〜20kg)トレッキングポールは不要だ!と、とにかく体力任せ。

しかし、軽量化に加え、30代に入り初めてトレッキングポールを使ったところ、身体がとてもらくでした。

ニュージーランドのロングトレイルで必要だったので購入しましたが、もっと早く利用すれば良かった。

\ 使用している軽量トレッキングポールはこちら /

実際に膝痛を経験し、"身体が資本"であることを痛感。頭では理解していても、正直、いつまでも普通に歩けることを疑っていなかった。

今では、重装備の山岳部とか見ると「膝壊さないでね・・・」と思ってしまう。

極端な軽量化はリスクが大きくなるし、トレッキングポールの使いすぎは筋力がつかない。

何事も"やりすぎ"はデメリットになりますが、軽量化も、負担を減らすための道具の活用も、人生長く歩くためには積極的に取り入れた方がいいと思いました。

まとめ

無縁だと思っていた"膝痛"の体験談、リハビリ記録を綴らせていただきました。膝痛がこんなに苦痛だとは、想像もしていなかったです。

膝痛の原因はさまざまなので、少しでも違和感がある場合は早めに診てもらうことをおすすめします。

そして、無理のない範囲で筋トレやストレッチ、マッサージを続けること。手術が必要な症状でない限り、ほとんどは筋トレや柔軟で予防、改善できます。

荷物の軽量化や、身体の負担を軽減する道具を有効に使いながら、膝痛に振り回されないアウトドア人生を!

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

\ 記事がお役に立ちましたら /

よろしければ、応援よろしくお願いいたします。

コメント